Le fantastique, une question d'atmosphère

La nouvelle « La chute de la maison Usher » d'Edgar Alan Poe invite à explorer la manière dont l'auteur fait naitre cette atmosphère si particulière au fantastique. Dans une optique didactique, quelles activités proposer aux élèves pour les aider à la percevoir ?

Dans le cadre du cours de littérature de 2e année, j'ai proposé à mes étudiantes d'écouter (plutôt que de lire) le podcast réalisé par la RTBF de la nouvelle La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe.1

Opter pour ce support s'est révélé un choix pertinent aux dires des étudiantes, qui ont apprécié la qualité de l'interprétation proposée (mise en voix par des comédiens professionnels) ainsi que l'habillage sonore. Les jeux d'intonation et d'interprétation, la musique et les bruitages contribuent en effet à la création d'images mentales durant l'écoute et favorisent l'entrée dans l'univers si sombre de la nouvelle.

Présentation du texte

Le texte de Poe, The fall of the House of Usher, avait paru en 1839 dans la presse, puis fut repris dans la collection Tales of the Grotesque and the Arabesque en 1840. Sa version française, génialement traduite par Charles Baudelaire, parut d’abord dans Le pays en février 1855 et fut ensuite reproduite dans le deuxième volume de traductions, les Nouvelles histoires extraordinaires (1857). On ne s’attardera pas ici sur la proximité stylistique et thématique entre les deux auteurs.2 Je me limiterai à renvoyer à l’introduction de l’édition des Histoires extraordinaires qui présente avantageusement la question (Poe, 2010).

Cliquez ici pour télécharger la nouvelle : La chute de la maison usher.pdf

Intrigue et narration

« Dans cette histoire, le narrateur se présente à la première personne et raconte les événements qui conduisent à la dissolution de la lignée et de la demeure de la famille Usher. Les deux protagonistes "parlants" sont le narrateur et Roderick Usher, dernier descendant de la famille, artiste et musicien, et personnage hautement sensible. Les personnages "silencieux" sont Madeline Usher, la sœur jumelle de Roderick, qui meurt au milieu de l’histoire, un médecin et un valet. »3

Le narrateur, ami d’enfance d’Usher, se rend à la demeure de ce dernier à sa demande insistante, sans explication précise. À son arrivée, il trouve son ami profondément changé, altéré même, véritablement rongé de l’intérieur par une maladie mystérieuse. Avec sa sœur jumelle, ils souffrent d’un mal héréditaire aux contours flous, mais qui ne devrait pas tarder à emporter Lady Madeline, ce qui bouleverse profondément Roderick.

Pendant sa résidence dans la maison Usher, le narrateur se trouve de plus en plus atteint par l’atmosphère étrange et lugubre qui flotte sur l’endroit et ses alentours. C'est alors que survient la mort de Lady Madeline, dont Roderick et le narrateur placent le corps dans un caveau au sous-sol de la maison. Durant les jours qui suivent, l’atmosphère se dégrade encore, à l’image de l’état mental et physique de Roderick. Le narrateur lui-même s’en trouve infecté (et non plus seulement affecté). La tension atteint son climax une nuit, lorsque Roderick surgit dans la chambre du narrateur pour lui révéler qu’ils ont enterré sa sœur vivante et qu'il pressent qu’elle va revenir se venger. Le spectre de Lady Madeline apparait alors et s’abat sur son frère qui meurt d’effroi.

Le récit se termine par la vision du narrateur qui, se retournant dans sa fuite, voit la maison Usher s’écrouler, comme absorbée par l’étang dans lequel elle se reflétait encore quelque temps plus tôt.

Le fantastique dans la nouvelle

Dans le cadre du cours de littérature, nous avons adopté la définition générique suivante de Baronian (2014 : 9-10) : « Il y a fantastique quand dans ce monde lisse et convenu, lisible et intelligible, surgit un événement ou une entité, qui rompt le cours logique des choses et défie notre entendement : un fantôme, un vampire, le diable qui vous propose un pacte, votre double qui apparait soudain au coin d’une rue, une porte qui s’ouvre sur une autre dimension, l’objet inerte qui s’anime, l’homme qui se métamorphose et se transforme en loup, et ce même loup, qui vous poursuit, vous angoisse et vous terrifie… »4

À cela s’ajoute un élément essentiel, constitutif du genre et se répercutant sur le lecteur : « Le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel ».5 Cette hésitation, qui finit par se transformer en un doute insupportable et persistant, est une autre caractéristique des personnages fantastiques qui, s’ils ne sont pas morts ou devenus complètement fous en fin de récit, sont condamnés à ressasser indéfiniment l’expérience vécue, en s’interrogeant sur sa nature.6

Force est de constater que dans la Maison Usher, c’est l’apparition de Lady Madeline, pourtant morte et mise au caveau, qui constitue la seule manifestation surnaturelle avérée dans l’histoire. Le récit de base est en effet ancré dans le réel, même si l’atmosphère en est, dès l’entame, lugubre et teintée d’étrangeté, un ressenti qui ne fera que croitre tout au long du récit. Un autre sentiment prédomine, celui du doute qui, s'insinuant dans l'esprit du narrateur tout au long du récit, le fait s'interroger sur cette dégradation lente qu'il constate autour et à l'intérieur de lui.

En outre, le schéma narratif du récit n’est pas celui, souvent qualifié de « syntaxe narrative » ou de « grille du fantastique », qui charpente habituellement les histoires fantastiques (introduction, avertissement, transgression, aventure, peur, conclusion),7 étant donné qu’il ne s’y passe pas grand-chose : pas de véritable transgression, aucune « aventure » a priori, puisque le récit se veut une lente progression dans la tension (et dans le crescendo de la peur) jusqu’à la communion dans la mort des jumeaux Usher.

Rien d’étonnant à cela du reste, car on attribue à juste titre à Poe le mérite d’avoir fait évoluer ce genre encore balbutiant vers « un fantastique "intérieur", plus "fantasmatique" ; l’homme devient son propre ennemi ; la folie, les obsessions, les hallucinations sont ses nouveaux démons. […] Poe affine également les techniques de narration : le narrateur, névrosé, donne son point de vue sur les phénomènes surnaturels tout en exprimant le doute sur son état mental. Il crée l’angoisse chez le lecteur, avant même que l’action n’ait commencé. Le récit est construit de manière logique, avec une gradation dans les effets et se termine souvent de manière inattendue ».8

En l’absence de véritable action, c’est donc l’évolution de l’état des personnages et de leurs émotions qui est au cœur de la progression du récit. La narration à la première personne du personnage principal de l’histoire (narrateur homodiégétique) fournit au lecteur un accès direct aux ressentis (et surtout à la progression des émotions) du protagoniste et le fait cheminer de conserve avec lui. Du malaise initial (provoqué par l’aspect de la maison, reflétant le mal-être physique et mental de Roderick et Madeline) nait rapidement une angoisse lancinante, qui va progressivement se muer en peur confinant à la panique et déclencher la fuite finale.

Ayant assisté à la mort, oserait-on dire définitive, des jumeaux, le narrateur « frappé d'horreur » quitte précipitamment les lieux. À l'extérieur, les éléments se déchainent, une tempête fait rage, il se retourne et ne peut que contempler le spectacle de la maison Usher qui s'écroule sur elle-même, comme engloutie par l'étang qui la borde.

À la faveur de la fin ouverte du récit, plusieurs hypothèses interprétatives ont été émises. La plus séduisante d'entre elles est sans doute celle d'une explication finalement rationnelle des choses qui, s'appuyant sur le symétrie de l'observation du lac au début et à la fin du récit, opte pour un rêve du narrateur, qui devrait donc finir par se réveiller (Bieganowski cité par Wallaert, 2008, p. 69). Cette interprétation, qui réintroduirait encore une fois le doute, n'est toutefois pas du tout suggérée par le texte, laissant au lecteur le loisir d'en formuler d'autres, résolument plus fantastiques.

Comment cette atmosphère est-elle créée dans la nouvelle ?

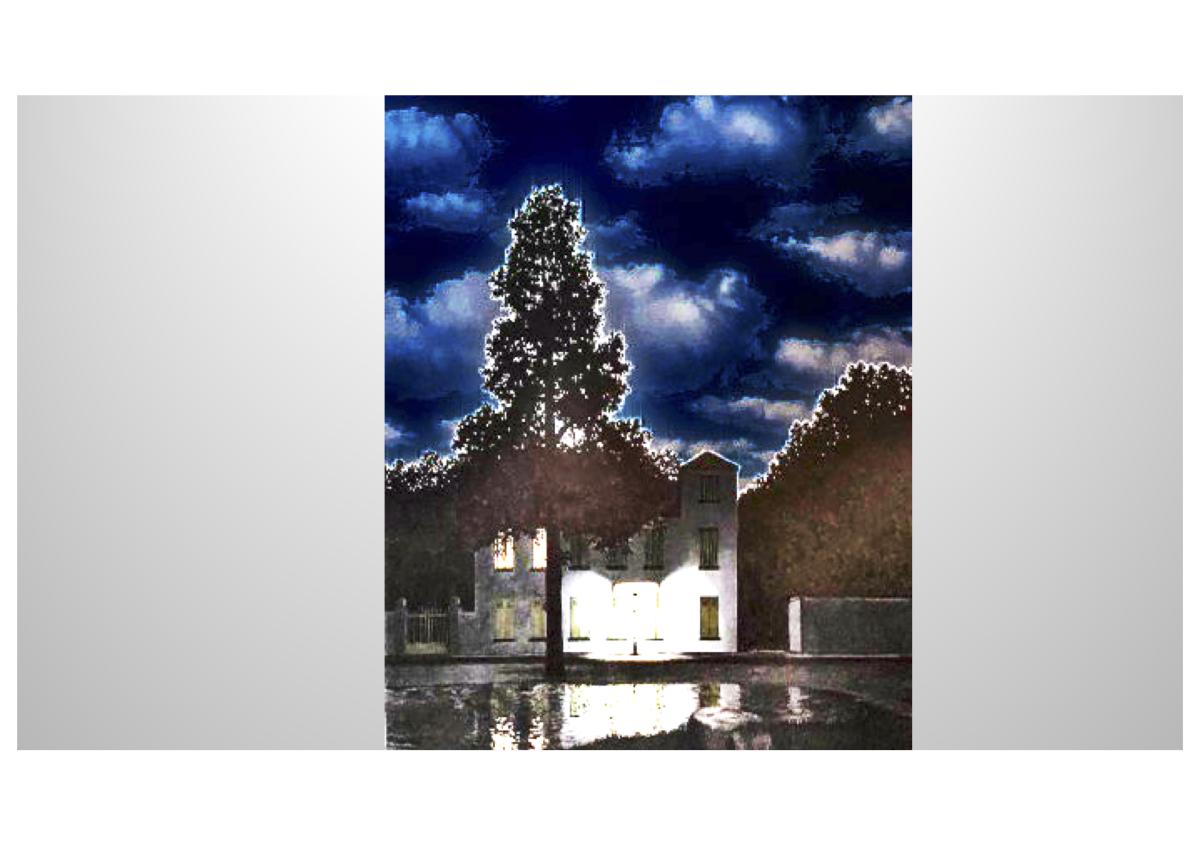

La maison Usher, la bâtisse, est donc en tant que tel un véritable personnage de l’histoire. En témoigne la personnification qui la caractérise dès le tout début du récit (je souligne) :9

Pendant toute une journée d’automne, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j’avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvai en vue de la mélancolique Maison Usher. Je ne sais comment cela se fit, – mais, au premier coup d’œil sur le bâtiment, un sentiment d’insupportable tristesse pénétra mon âme. Je regardais le tableau placé devant moi, et, rien qu’à voir la maison ses murs transis de froid, – les fenêtres semblables à des yeux distraits, – les bouquets de joncs vigoureux, – les troncs d’arbres blancs et dépéris, – j’éprouvais un affaissement d’âme inexplicable, c’était une douleur au cœur, un abattement, un malaise, – une irrémédiable tristesse qu’aucun effort d’imagination n’aurait pu dissiper.

Je m’arrêtai un instant pour y penser : qu’est-ce qui me troublait tant dans la vision de la Maison Usher ? C’était un mystère insoluble, et je ne pouvais pas lutter contre les pensées ténébreuses qui s’amoncelaient sur moi tandis que j’y réfléchissais. Je fus forcé de me satisfaire de cette vague conclusion, à savoir qu’il existe des combinaisons d’objets naturels très simples qui ont la puissance de nous affecter de cette sorte, et que l’analyse de cette puissance gît dans des considérations où nous perdrions pied. Peut-être aurait-il suffit d’une minuscule différence dans les détails du tableau pour que cette impression s’estompe ; curieux de vérifier cette idée, je conduisis mon cheval vers un noir et lugubre étang, qui, miroir immobile, s’étalait devant le bâtiment ; dans son reflet et j’observai les images renversées des joncs grisâtres, des troncs d’arbres sinistres, et des fenêtres semblables à des yeux sans pensée, mais le frisson que je ressentis ne fut que plus pénétrant encore.

C’était néanmoins dans cet habitacle de mélancolie que je me proposais de séjourner pendant quelques semaines.

La personnification permet de prêter à la sombre bâtisse des sentiments (mélancolie) et caractéristiques (comparaisons des fenêtres et des yeux distraits) humains qui rejaillissent immédiatement sur le narrateur, car lui-même est soudainement submergé par l’abattement (affaissement d’âme, douleur, malaise) et la tristesse. Dans cette ouverture de la nouvelle, l’auteur multiplie les instances observantes et les jeux de miroirs, représentant la maison comme un tableau que le narrateur regarde avec distance. De même, si les sentiments attribués à l’édifice se reflètent dans le personnage principal, l’étang qui borde la maison est un nouveau parfait miroir de sa décrépitude teintée de mélancolie. C'est donc un triple jeu de reflets qui entoure ce qu’il faut bien qualifier de personnage central de l’histoire (comme l'indique d'ailleurs son titre).

Un peu plus loin, le narrateur pénètre dans la maison (4min25 dans le podcast).

Un domestique, au pas furtif, me conduisit en silence à travers maints passages obscurs et compliqués vers le cabinet de son maître. Bien des choses que je rencontrai dans cette promenade contribuèrent, je ne sais comment, à renforcer les sensations vagues dont j’ai déjà parlé. Les objets

qui m’entouraient – les sculptures des plafonds, les sombres tapisseries des murs, la noirceur d’ébène des parquets et les fantasmagoriques trophées armoriaux qui bruissaient, ébranlés par ma marche précipitée, étaient choses bien connues de moi. […].

La chambre dans laquelle je me trouvai était très grande et très haute ; les fenêtres, longues, étroites, et à une telle distance du noir plancher de chêne, qu’il était absolument impossible d’y atteindre. De faibles rayons d’une lumière cramoisie se frayaient un chemin à travers les carreaux treillissés, et rendaient suffisamment distincts les principaux objets environnants ; l’œil néanmoins s’efforçait en vain d’atteindre les angles lointains de la chambre ou les enfoncements du plafond arrondi en voûte et sculpté. De sombres draperies tapissaient les murs. L’ameublement général était extravagant, incommode, antique et délabré. Une masse de livres et d’instruments de musique gisait éparpillée çà et là, mais ne suffisait pas à donner une vitalité quelconque au tableau. Je sentais que je respirais une atmosphère de chagrin. Un air de mélancolie âpre, profonde, incurable, planait sur tout et pénétrait tout.

Le sentiment de profonde mélancolie éprouvé par le narrateur se renforce à l’intérieur de la maison, dans laquelle règne une atmosphère de chagrin, teintée de mélancolie âpre, profonde, incurable, [qui] planait sur tout et pénétrait tout. On peut en effet parler d’isotopie10 du chagrin, qui se traduit à travers les passages (structures linguistiques et syntagmes) soulignés dans le texte.

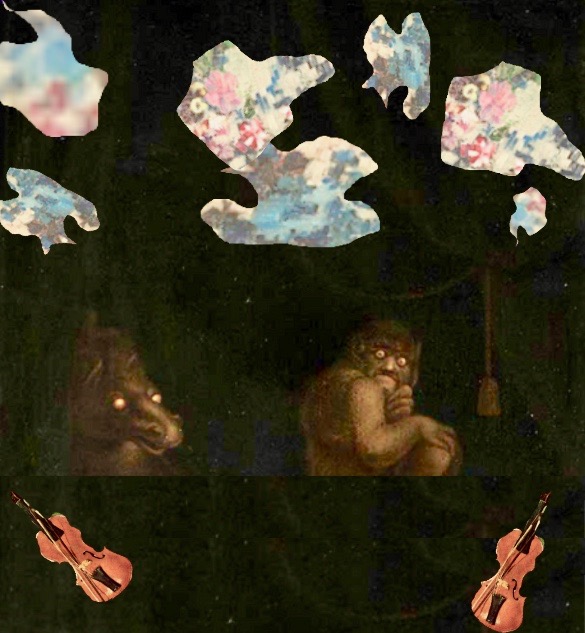

Vanina Guadagnino, l'une des étudiantes qui s'est vu confier la mise en images de cette description, a opté pour une recomposition11 à partir de détails prélevés dans les œuvres suivantes :

- Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar (après 1782).

- Pierre Justin Ouvrie, Still Life with a Violin (1826).

- James Abbott McNeill Whistler, Symphonie en blanc n° 1 : la jeune fille en blanc (1861-63).

On l'a dit, la création de l'atmosphère délétère des lieux que nous venons de décrire, associée à la maladie des jumeaux Usher et au climat d'angoisse qui croît tout au long du récit culminent en une charge émotionnelle qui explose avec l'écroulement de la maison. C'est en effet à ce moment que survient le climax de l'œuvre, davantage qu'à la mort de Roderick, survenue quelques lignes plus tôt. Il est effet indispensable d'avoir conscience de l'importance de cette atmosphère et des moyens déployés par l'auteur pour la créer pour prétendre bien comprendre toute la richesse stylistique de cette nouvelle.

C'est la raison pour laquelle j'ai invité mes étudiantes à imaginer une activité à proposer à leurs élèves, qui témoignerait justement de leur bonne compréhension de cet aspect de l'œuvre.

Réalisation d'une courte bande-annonce

Dans l'optique de la réalisation d'un support rendant autant que possible l'atmosphère régnant dans la nouvelle, tout en donnant envie de la lire, la réflexion des étudiantes s'est rapidement dirigée vers un support court, alliant image et habillage sonore et suggérant l'histoire sans la déflorer. Leur choix s'est finalement porté sur une brève bande-annonce (soit une vidéo, de type story diffusé sur les réseaux sociaux) qui, si on devait lui imaginer une finalité concrète, pourrait être utilisée par la RTBF pour faire la promotion de son podcast.

Après une analyse littéraire de la nouvelle, les étudiantes se sont mises au travail pour établir un découpage des éléments narratifs essentiels à faire apparaitre dans leur vidéo. Nous avions décidé d'un commun accord qu'elles utiliseraient, comme illustrations, des œuvres picturales existantes (nous avions exclu l'utilisation de l'IA) soit en l'état, soit recomposées. Il avait été également été convenu d'emblée que les commentaires en voix off (qu'ils soient rédigés par les étudiantes ou issus du texte original) seraient les plus brefs possible, de manière à rester dans l'évocation et la suggestion et, évidemment, de maintenir le suspense.

Voici le résultat auquel elles sont parvenues, qui a été réalisé au moyen de messages vocaux (pour l'enregistrement des voix off), montés avec des images dans l'application CapCut. Même si ce résultat reste perfectible, il me semble qu'il atteint son objectif, qui était de rendre l'atmosphère de la nouvelle, tout en invitant à la lire.

Vidéo réalisée par les étudiantes B2 de l'option FR.

Avec Emma Tambour, Zoé Nelles, Ludivine Cognon, Elia Mancinone, Johanna Mungiovi, Vanina Guadagnino et Inasse Labhiri, étudiantes de deuxième, nous espérons vous avoir donné envie de vous (re)plonger dans l'univers fantastique et fascinant des nouvelles d'Edgar Allan Poe !

Amélie Hanus

1. Accessible gratuitement sur Auvio : https://auvio.rtbf.be/media/le... (consulté le 15/05/25).

2. Baudelaire disait lui-même : « Savez-vous pourquoi j’ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu’il me ressemblait. La première fois que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu avec épouvante et ravissement non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et imitées par lui, vingt ans auparavant. » Poe, E. (2010). Histoires extraordinaires. Trad. Ch. Baudelaire. Asselineau (éds). p. 7.

3. Wallaert I. (2008). « Du fantastique au gothique : La chute de la maison Usher de Charles Baudelaire ». Traduire. 219-55. En ligne : https://doi.org/10.4000/tradui...

4. Baronian J.-B. (2014). La littérature fantastique belge. Une affaire d'insurgés. Académie Royale de Belgique. pp. 9-10.

5. Todorov T. (1970). Introduction à la littérature fantastique. Éditions du Seuil. p. 29.

6. « J’en vins presque à croire » : voilà la formule qui résume l’esprit du fantastique. La foi absolue comme l’incrédulité totale nous mèneraient hors du fantastique ; c’est l’hésitation qui lui donne vie » (Todorov, 1970, p. 35).

7. Lits M. et Yerlès P. (1990). Le fantastique : vade-mecum du professeur de français. Hatier « Séquences ».

8. Wiot V. (2020). Le fantastique autour de Jean Ray. Carnet pédagogique. Fédération Wallonie-Bruxelles, Espace-Nord, p. 13.

9. Je transcris le texte du podcast qui se base sur la traduction de Baudelaire, adaptée par Mehdi Bayad.

10. Au sens où l’entend Greimas : « un réseau de signifiés beaucoup plus large qu’un champ sémantique : il réunit tous les vocables ou syntagmes qui, dans un texte, renvoient par dénotation, connotation ou analogie à une certaine totalité de signification » (Greimas, Sémantique structurale, cité par le Lexique des termes littéraires (2001). M. Jarrety (dir.). ad v.)

11. Les recompositions, qui consistent à « créer une nouvelle œuvre par déplacement ou suppression d’éléments d’une ou plusieurs œuvres sources », font partie des productions possibles au Deuxième degré de l'enseignement catholique, dans le cadre de l'UAA 5 intitulée « S'inscrire dans une œuvre culturelle ». Segec (2018). Programme de français du 2e degré de transition.