Le roman graphique muet : un support intéressant pour développer des compétences de lecture d'images et travailler l'oralité

Présentation d'un dispositif autour d' « Un océan d'amour » de Lupano et Panaccione.

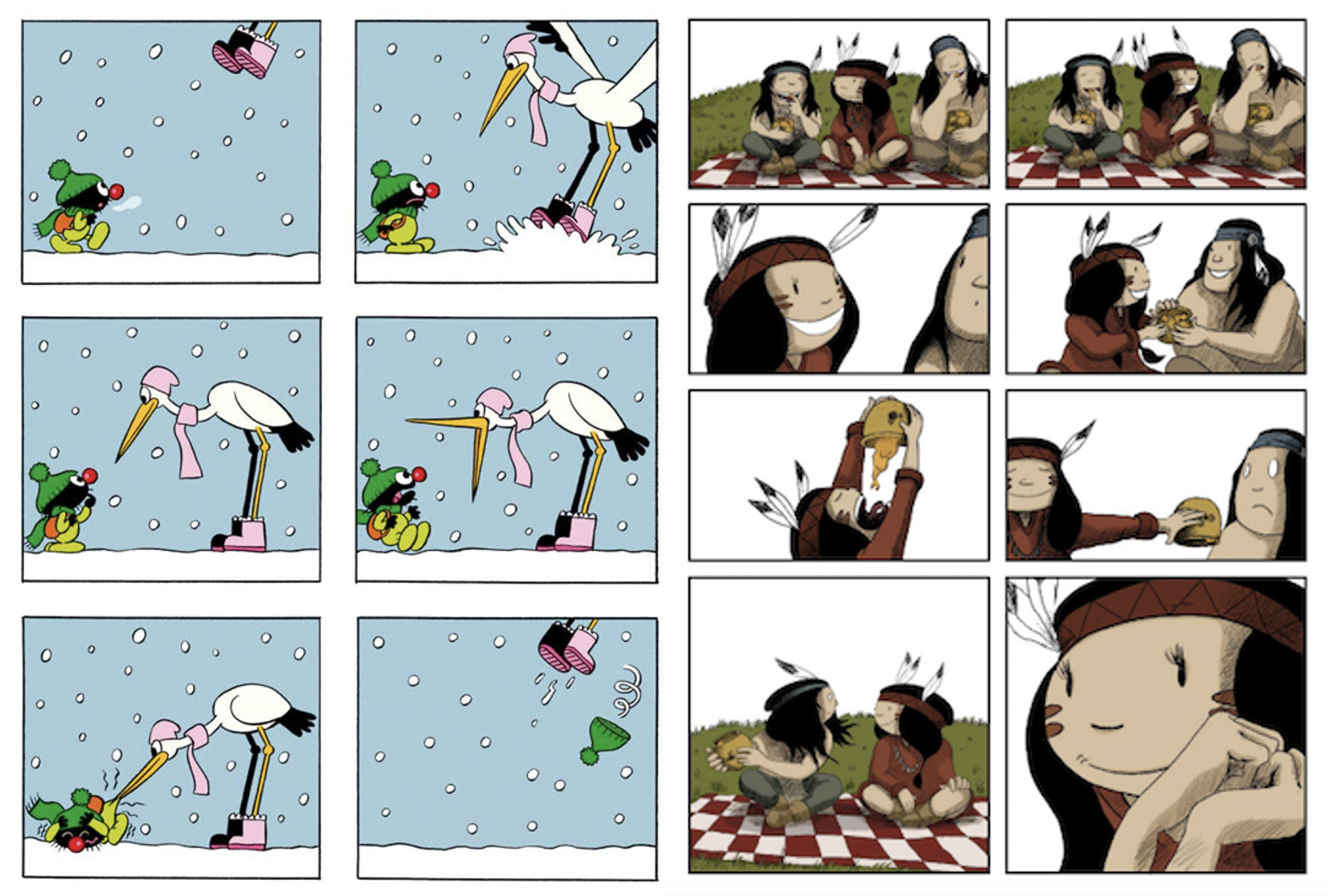

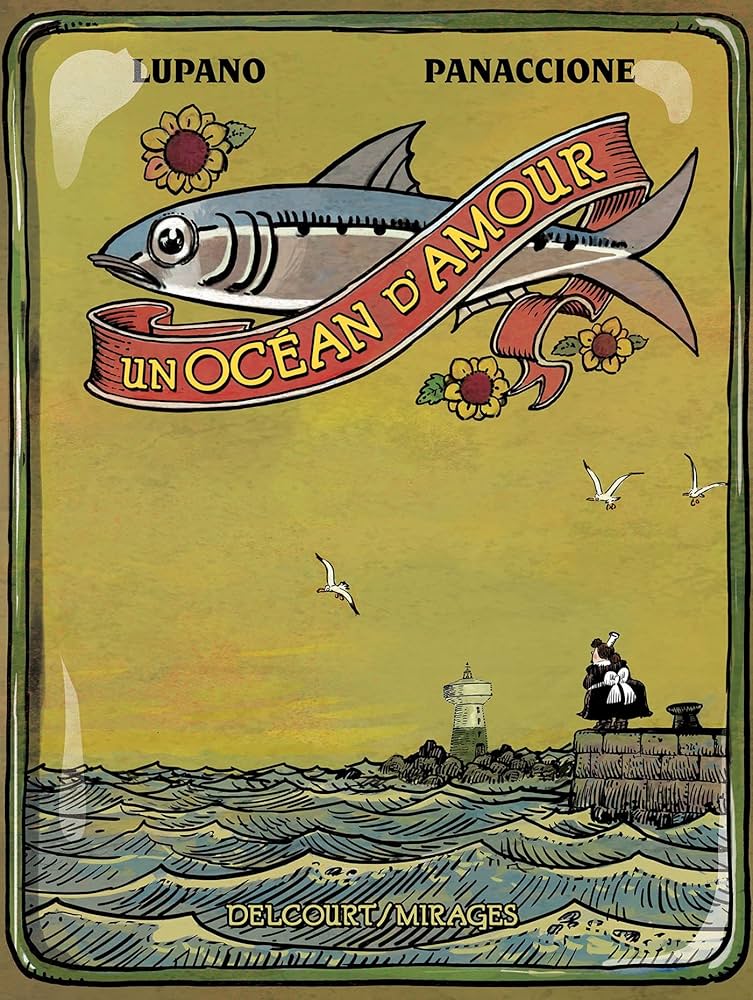

De plus en plus présents dans les rayonnages des librairies, les albums, les bandes dessinées et les romans graphiques dits « muets », c'est-à-dire sans texte, constituent des supports particulièrement intéressants pour travailler la lecture d'images avec les élèves de tous les âges. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces publications ne sont pas exclusivement destinées à un jeune public encore trop peu familiarisé avec le décodage des mots pour pouvoir apprécier une lecture textuelle. À côté des albums et bandes dessinées sans texte pour jeunes enfants, tels que les séries Petit poilu (aux éditions Dupuis) et Anuki (aux Éditions de la Gouttière), on trouve de nombreuses productions destinées à un public adolescent ou adulte, souvent très créatives, et parfois très élaborées, qui nécessitent, pour être comprises, la mobilisation de réelles compétences en lecture d'images. Citons, par exemple, le superbe album Uos de Benjamin Adam paru aux éditions 2024 en 2021 et le célèbre Un océan d'amour de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione publié en 2014 par les éditions Delcourt dans la collection Mirages.

Un océan d'amour

Informations bibliographiques

Scénariste : Wilfrid Lupano (aussi connu notamment pour la série Les vieux fourneaux (Dargaud))

Illustrateur : Grégory Panaccione

Éditeur : Delcourt

Collection : Mirages

Format : 224 pages

Année d'édition : 2014

Présentation du roman graphique

Résumé

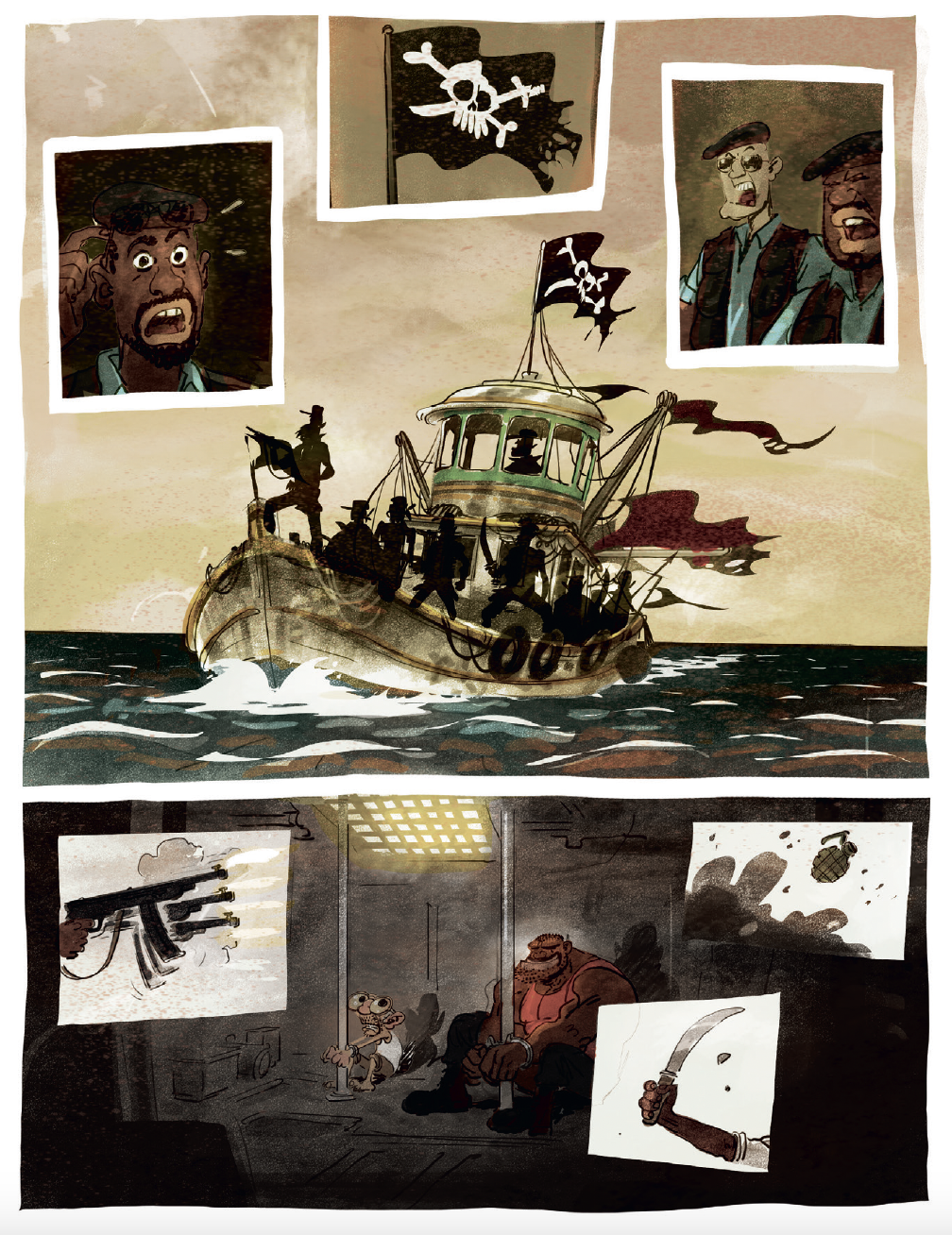

Sur la côte bretonne, un pêcheur s'apprête, comme tous les matins, à prendre la mer en compagnie d'un camarade. À l'aube, son épouse, une Bigoudène passée maitre dans l'art domestique, lui prépare son habituel casse-croute. Le soir, elle attend son mari... mais, ce soir-là, il ne rentre pas. Imperturbable, elle scrute l'horizon jusqu'à ce que le retour précipité du camarade et le récit des évènements vécus en mer l'alertent quant au danger qui guette son pêcheur de mari. Elle décide alors de quitter le village pour partir à la recherche de son époux. Après avoir consulté une voyante, elle casse sa tirelire et embarque sur un bateau de croisière où elle fera sensation. De son côté, sur sa frêle embarcation, le petit pêcheur tente, tant bien que mal, de surmonter les innombrables obstacles que l'océan lui impose (pêche intensive, pétrolier, pollution des eaux, douaniers véreux, tempête, faim, etc.). Ces deux personnages bien typés, auxquels il est difficile de ne pas s'attacher, vivront des aventures rocambolesques, qui seront données à voir au lecteur au moyen d'une structure en alternance.

Images

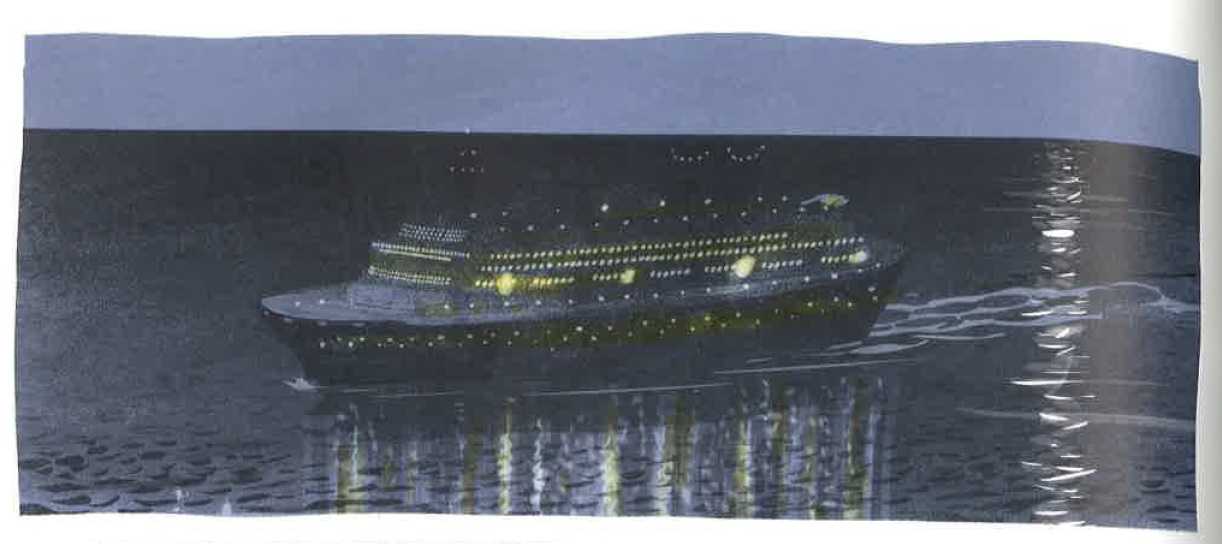

Les illustrations sont très réussies. Les décors sont réalistes, les personnages sont typés et expressifs. Panaccione a le souci du détail. Il manie l'encre et l'aquarelle dans un style tout en rondeurs qui transcrit le mouvement. Les couleurs utilisées varient d'un univers à l'autre, de la côte bretonne pluvieuse à la ville de Cuba, en passant par le bateau de croisière baigné de soleil. Les formats des images sont, eux aussi, variés : sur certaines planches, des cases serrées se succèdent, sur d'autres, l'image occupe pleinement la page ou la double page.

Procédés narratifs utilisés...

Les choix opérés par Lupano et Panaccione ne sont pas laissés au hasard. Comme le souligne Sophie Van der Linden, spécialiste de l'album, « un album sans texte n’est pas, contrairement à ce que son appellation pourrait laisser entendre, un album dont on aurait supprimé le texte »1. Il en est de même pour les BD et les romans graphiques muets. Les livres « muets » sont des œuvres dont « le sens ou l’histoire sont uniquement portés par une suite d’images articulées » les unes aux autres. Il s’agit de formes artistiques spécifiques usant d’un registre d’expression autonome choisi consciemment par les auteurs et les illustrateurs « pour produire certains effets qui ne pourraient être obtenus autrement »2.

Ainsi, dans Un océan d'amour, les images sont langage. Ce sont elles qui portent le récit par leur disposition, leur composition et leur articulation :

C’est dans la liaison d’image à image que se construit le sens. Il s’agit d’images dites « séquentielles » ou « solidaires » : chacune a son utilité, elles se comprennent les unes par rapport aux autres, dans leur suite. C’est donc dans la liaison d’une image à sa suivante que l’on « comprend » le propos.3

...pour aider le lecteur à situer le récit dans le temps et dans l'espace

Les images donnent au lecteur des indications spatiotemporelles bien nécessaires, qui lui permettent de se situer dans le récit, l'intrigue, ou plutôt la double intrigue se déroulant dans une temporalité relativement longue et dans des lieux multiples. Pour ce faire, deux procédés sont utilisés : des objets ou des personnages significatifs sont placés dans les images (une horloge, un drapeau, etc.) en guise d'indices spatiotemporels ; des images de transition, au format souvent large, servent à planter un nouveau décor signifiant au lecteur que le récit se déplace dans l'espace ou dans le temps. Par exemple, la page 122 débute par une large case donnant à voir, dans un plan large, le bateau de croisière illuminé dans la nuit : en tournant la page 121, le lecteur quitte le petit pêcheur pour rejoindre son épouse. À la page 130, la même image est proposée, mais cette fois en plein jour (le soleil brille, les couleurs sont plus claires et le bateau n’est plus illuminé) : une nouvelle journée commence pour la Bigoudène.

... pour rendre compte des actions

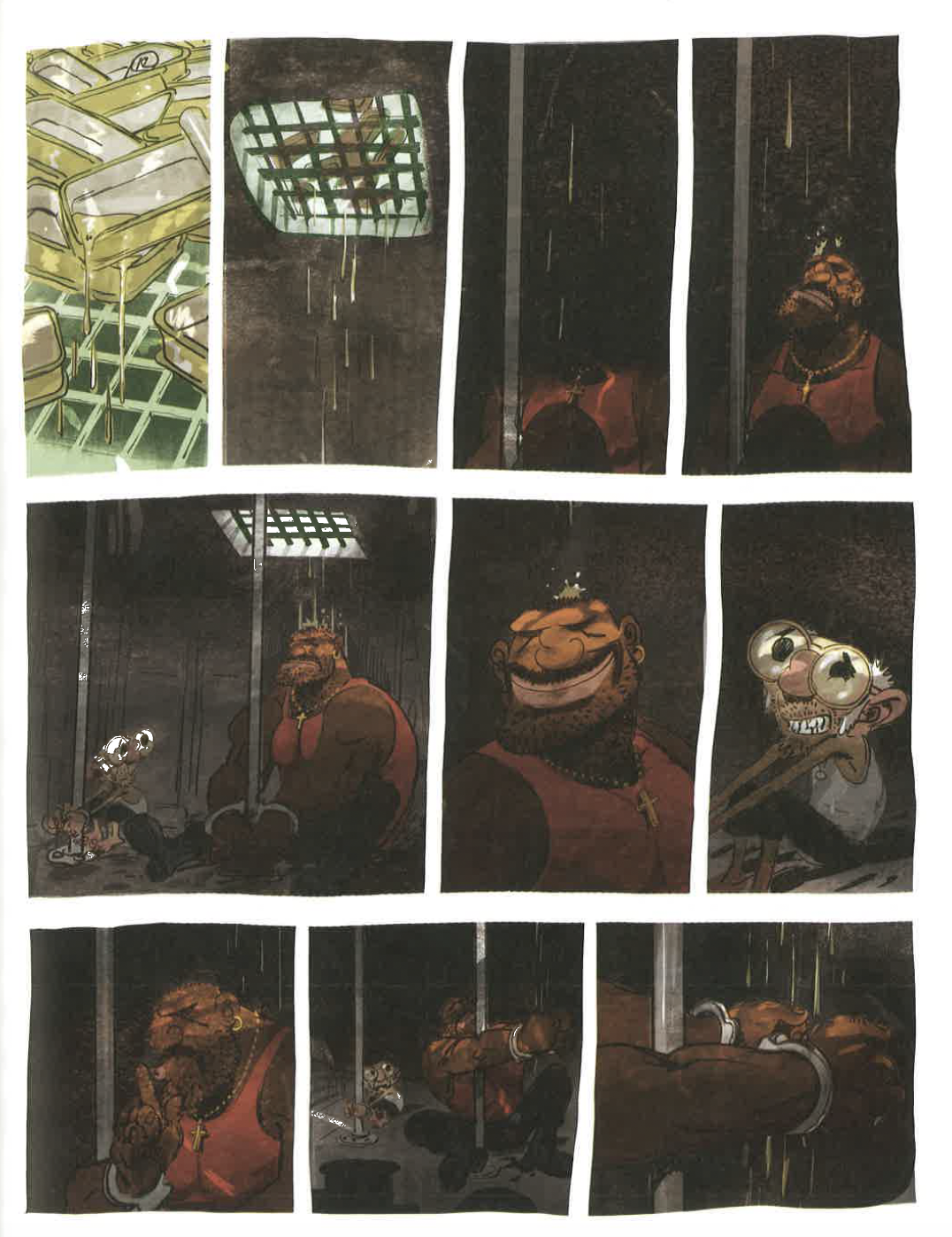

Les nombreuses actions qui composent Un océan d’amour sont exprimées via des séquences d’images plus ou moins longues qui respectent les contraintes de la mise en page et de la découpe en planches. Puisque, par définition, le roman graphique est composé d’images fixes, le lecteur ne peut assister au déroulement complet des actions. Les cases lui donnent à voir des fragments de ces actions, tantôt des étapes-clés de celles-ci (par exemple, les gestes principaux effectués par la Bigoudène pour préparer un repas), tantôt le résultat de l’action. Le lecteur doit donc systématiquement faire face à des ellipses, plus ou moins importantes, qu’il doit combler.

Certaines séquences se lisent de manière linéaire et indépendante, chaque image apportant une information nouvelle par rapport à la précédente, directement exploitable par le lecteur. Dans d’autres cas, la compréhension des actions est moins immédiate : le lecteur perçoit une émotion chez un personnage, mais doit se montrer patient et parcourir plusieurs cases pour identifier la cause de cette émotion ; il est amené à de nombreuses reprises à émettre des hypothèses et à effectuer des va-et-vient entre les cases pour les vérifier, à faire des inférences, en recourant notamment à son « Encyclopédie »4, à ses propres connaissances.

Ainsi, lorsque le pêcheur est retenu prisonnier avec un pirate très costaud dans la cale du bateau des garde-côtes (p. 149), l’huile des boites de sardines vides coule sur la tête du pirate. Un zoom sur le visage de ce dernier donne à voir son sourire : que signifie ce sourire ? Est-il sincère ou ironique ? Est-ce vraiment un sourire ? Difficile de le croire dans une telle situation qu’on imagine peu agréable... Le lecteur est en droit de s’interroger et de s’attendre à une réaction négative de la part du pirate. L’expression du pêcheur (case 7), qui traduit sa peur et son malaise, renforce cette hypothèse. À moins d’avoir accordé une grande importance à la dernière case de la planche, qui consiste en un gros plan sur les mains menottées du pirate placées sous la coulée d’huile, et d’avoir anticipé les effets salvateurs du liquide, le lecteur devra attendre la planche suivante pour comprendre que l’huile permet au pirate de libérer une de ses mains des menottes ; et interpréter rétroactivement le sourire de la planche précédente comme un signe de réelle satisfaction (le pirate ayant perçu l’opportunité qui se présentait à lui).

... pour transcrire le rythme du récit

Comme dans tout récit, les actions se succèdent et s’enchainent selon des rythmes variés, plus ou moins rapides. Les cases larges et les bandeaux sont utilisés pour planter un décor (la largeur de la case permettant une vue d’ensemble), aménager une respiration dans le récit ou présenter une action qui dure. Lorsque l’action s’accélère, les cases se font plus étroites et plus nombreuses. Ainsi, « le découpage confère à la séquence un rythme particulier »5.

À ce découpage, Lupano et Panaccione ajoutent deux procédés spécifiques qui participent activement au rythme du récit. Les cases, généralement rectangulaires, prennent des formes moins régulières lorsque le bateau du pêcheur est secoué par les flots : leur contour accompagne l’action. Par ailleurs, lorsque l’action est particulièrement rapide et mouvementée, il arrive que de petites vignettes se superposent à l’image représentée selon le principe du champ contrechamp ou du cadre hors-cadre. Ce procédé permet au lecteur de capter simultanément, par bribes sélectionnées, l’action et les réactions qu’elle suscite.

... pour exprimer les échanges verbaux, les émotions et les ressentis des personnages

Si le roman graphique est « muet », les personnages, eux, ne le sont pas : ils communiquent entre eux, ils bavardent, ils se chamaillent... Comme cela se fait fréquemment au cinéma, de nombreux échanges sont montrés via le procédé du champ contrechamp qui semble accompagner l’alternance des répliques des interlocuteurs. Puisque les mots prononcés ne sont pas donnés à lire au lecteur, celui-ci doit les construire mentalement en s'appuyant sur les informations dont il dispose (sur la situation, sur les protagonistes, sur les évènements, etc.) et sur le langage non verbal des personnages. Lupano et Panaccione ont rendu celui-ci très expressif : les gestes sont nombreux, des traits traduisent les mouvements, les mimiques sont exagérées, etc. Le lecteur peut ainsi identifier l’état mental dans lequel les personnages se trouvent tout comme leurs émotions. Le recours au plan rapproché et au gros plan facilite également ce travail d’identification.

Quelques rares pictogrammes ou idéogrammes servent de temps en temps de « béquilles à l’expression » : des points d’interrogation pour représenter la surprise ou l’incompréhension, des symboles caractéristiques du langage de la BD (tête de mort, poing serré, étoiles, etc.) pour exprimer des jurons, etc.

Un réel travail de lecture

D'autres procédés narratifs sont utilisés dans le roman graphique, notamment pour transporter le lecteur dans le rêve d'un personnage ou pour signifier un flashback.6 L'objectif n'est pas ici d'en faire un recensement exhaustif, mais bien de montrer que le lecteur d'un roman graphique sans texte reste un lecteur actif, chargé d'effectuer un important travail de construction du sens. Ware, cité par Groensteen7, compare la lecture d’une BD à celle d’une partition. Il ne s’agit pas seulement de regarder les images, mais bien de les « lire » et de les mettre en musique : le lecteur « doit se faire “l’activateur” d’un dispositif reposant sur le décryptage, la mise en relation, l’inférence, avec un langage par définition bien plus souple, dense et complexe que celui s’appuyant sur l’alphabet »8.

Le lecteur doit maitriser la grammaire de l’image et les codes graphiques, identifier les effets qu’ils produisent, prélever au sein des images toutes les informations pertinentes, les mémoriser, les mettre en lien et les interpréter adéquatement, saisir la nature des blancs intericoniques (succession, simultanéité, etc.), identifier et réduire (voire combler) les ellipses, construire des inférences logiques, mobiliser son « Encyclopédie » pour émettre des hypothèses interprétatives en vue d’accéder au sens de l’œuvre, etc. C’est en mobilisant et en croisant ces compétences qu'il pourra, au fil des planches, de manière progressive, accéder au sens de l'œuvre.

Des exploitations multiples

Un océan d'amour est une œuvre riche à bien des égards qui se prête à de nombreuses exploitations, que ce soit dans le cadre scolaire ou non. Ainsi, par exemple, le groupe Zenzika a exploité ce roman graphique dans le cadre d'un BD concert9 tandis que la compagnie La Salamandre en a fait un spectacle muet très réussi.10

Un dispositif articulant lecture d'images et oralité

Le dispositif que je propose (et qui a été vécu en partie par les futurs enseignants d'éducation culturelle et artistique du bloc 1) vise à travailler la lecture d'images et l'oralité en articulant réception et production. Concrètement, les apprenants sont invités à donner vie par la voix et par le son à une séquence narrative plus ou moins résistante du roman graphique.

Le choix de la production orale s'explique par sa proximité avec les pratiques sociales de référence que sont la « lecture » à autrui ou le récit oral d’une séquence narrative ainsi que par la volonté de travailler une compétence souvent oubliée ou reléguée au second rang. De plus, la narration orale d'un texte (au sens large) permet de vérifier efficacement la compréhension de celui-ci. Thierry Groensteen, spécialiste de la bande dessinée, précise d'ailleurs que comprendre l’image, du moins la comprendre au niveau d’intelligibilité requis pour « consommer » la fiction proposée et en jouir, c’est être capable de la traduire, de la paraphraser.11

Le lien avec les référentiels et les programmes

Cette tâche de transposition est en lien avec le programme de français tout comme avec le référentiel d'éducation culturelle et artistique12. En effet, elle pourrait prendre place dans l’UAA 5 du programme de français destiné au deuxième degré (S’inscrire dans une œuvre culturelle) étant donné que cette UAA, focalisée sur les objets culturels et les langages artistiques au sens large, articule réception et création. Par ailleurs, pour réaliser cette tâche, les élèves devront acquérir des savoirs et développer des savoir-faire en lien avec le langage iconographique et avec son interprétation, comme le préconise notamment le référentiel d'éducation culturelle et artistique.

Les étapes de travail

L’enjeu de la tâche visée est double : démontrer sa compréhension et son interprétation du roman graphique, mais aussi performer à l’oral en proposant un récit clair, structuré, captivant et expressif (incarner les personnages, employer les intonations adaptées, etc.). Dès lors, le dispositif proposé aux élèves s’articule autour des deux genres travaillés : le roman graphique sans texte et le récit oral.

1. Découverte et compréhension globale du roman graphique

Durant la première étape, l'enseignant présente le roman graphique aux élèves, les invite à observer le titre et la première de couverture afin d'émettre des hypothèses quant au contenu. Il réalise ensuite la lecture (intégrale ou non) du roman graphique avec les élèves et vérifie leur compréhension globale à l'aide de questions : qui sont les personnages ? Que font-ils ? Que leur arrive-t-il à l'un et à l'autre ? Pourquoi tel personnage réagit-il de cette façon ? Etc. Cette lecture pourrait également se faire (partiellement) en autonomie à l'aide d'un carnet de semences.

Au terme de la lecture, l'enseignant invite les élèves à revenir sur les hypothèses émises en début de séquence.

2. Analyse fine de quelques planches ou séquences choisies

Les élèves sont ensuite invités à observer plus finement quelques planches ou séquences significatives, choisies pour leur résistance et/ou les procédés narratifs qu'elles contiennent. Il s'agit durant cette étape de décrire les images, d'identifier les procédés narratifs et iconographiques à l'œuvre et de verbaliser les démarches et stratégies de lecture mobilisées : quels éléments de l'image guident mon interprétation ? Comment qualifier le cadrage et l'angle de prise de vue ? Pourquoi l'illustrateur a-t-il fait ces choix ? Quels effets produisent-ils sur le lecteur ? En quoi participent-ils au sens ? Quel lien cette image entretient-elle avec la précédente ? Etc.

En articulant description et interprétation des images, l'apprenant s'approprie ainsi le langage iconographique et mobilise ses connaissances au service de la lecture du roman graphique.

Apprendre le vocabulaire propre aux images, la grammaire de l'image de manière théorique et décontextualisée comme cela se fait souvent a peu de sens. Le langage iconographique est à envisager en relation avec les effets de sens qu'il produit. Une synthèse évolutive pourrait, par exemple, être construite au fil des observations.

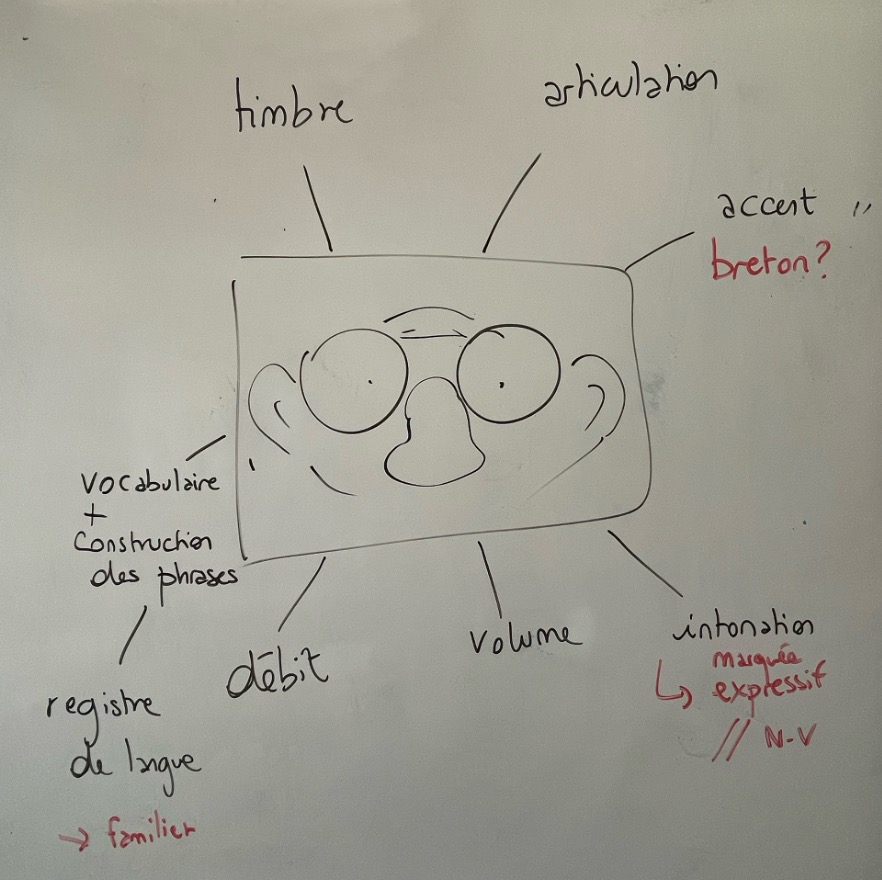

3. Analyse du genre oral à produire pour en dégager les caractéristiques

Outre le travail sur l'œuvre source, il convient de définir et d’analyser le genre à produire au départ de modèles, et pourquoi pas aussi de contre-modèles. Il s'agit de mettre en évidence les principales caractéristiques du genre ainsi que les techniques et procédés utilisés par les locuteurs pour structurer leur récit, lui donner du rythme, amener de l'expressivité, susciter l'intérêt de l'auditeur, distinguer la voix du narrateur et les répliques des personnages, etc.

En guise de synthèse, la classe construit une grille d'évaluation de la tâche orale en s’appuyant sur les caractéristiques et bonnes pratiques observées dans les modèles analysés.

4. Appropriation de ces caractéristiques

Des ateliers formatifs portant sur les différents aspects de la tâche sont ensuite proposés aux élèves : ceux-ci permettent de travailler les aspects langagiers liés à la narration orale, les formulations particulières (pour marquer une transition, par exemple), le choix du vocabulaire adapté aux paramètres de la situation de communication, la modulation de la voix pour faire la distinction entre la voix du narrateur et les propos des personnages, pour incarner un personnage, pour rendre perceptibles ses émotions et intentions, etc.

L'enseignant propose ensuite aux élèves de choisir un extrait d'une des séquences analysées lors de la deuxième étape et de s'exercer à le raconter oralement en mobilisant les apprentissages qui viennent d'être réalisés.

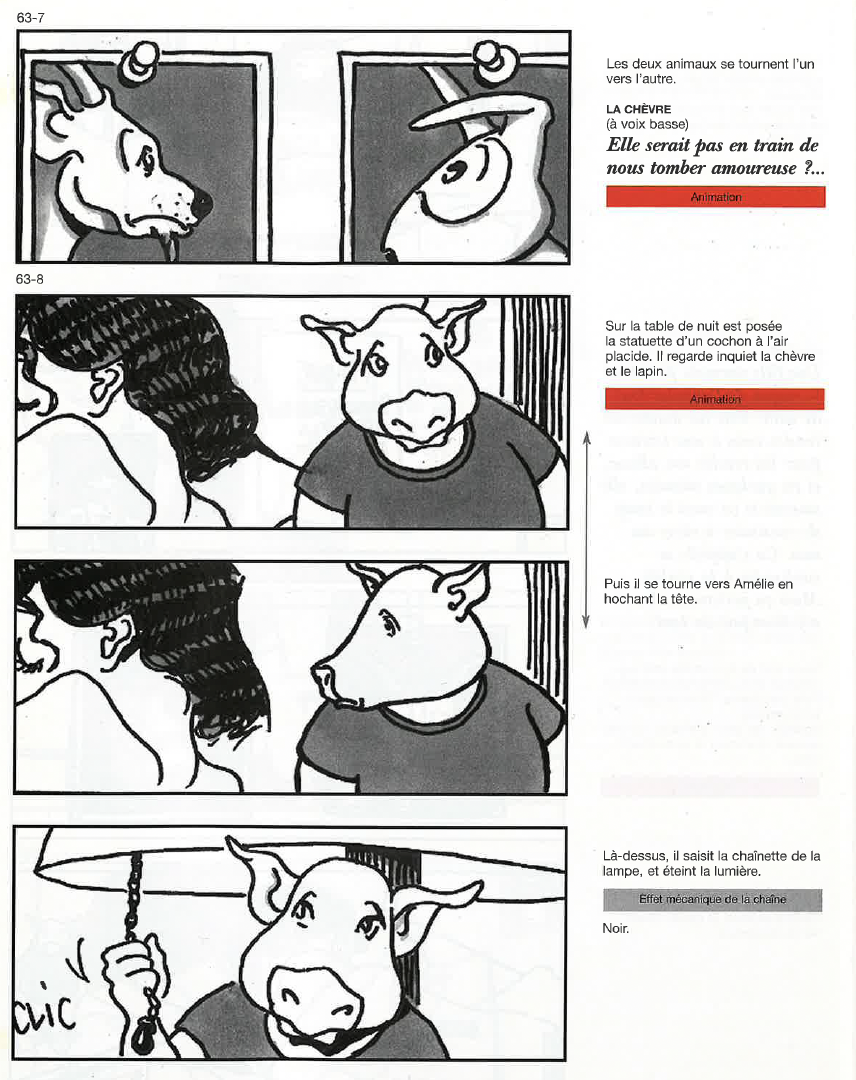

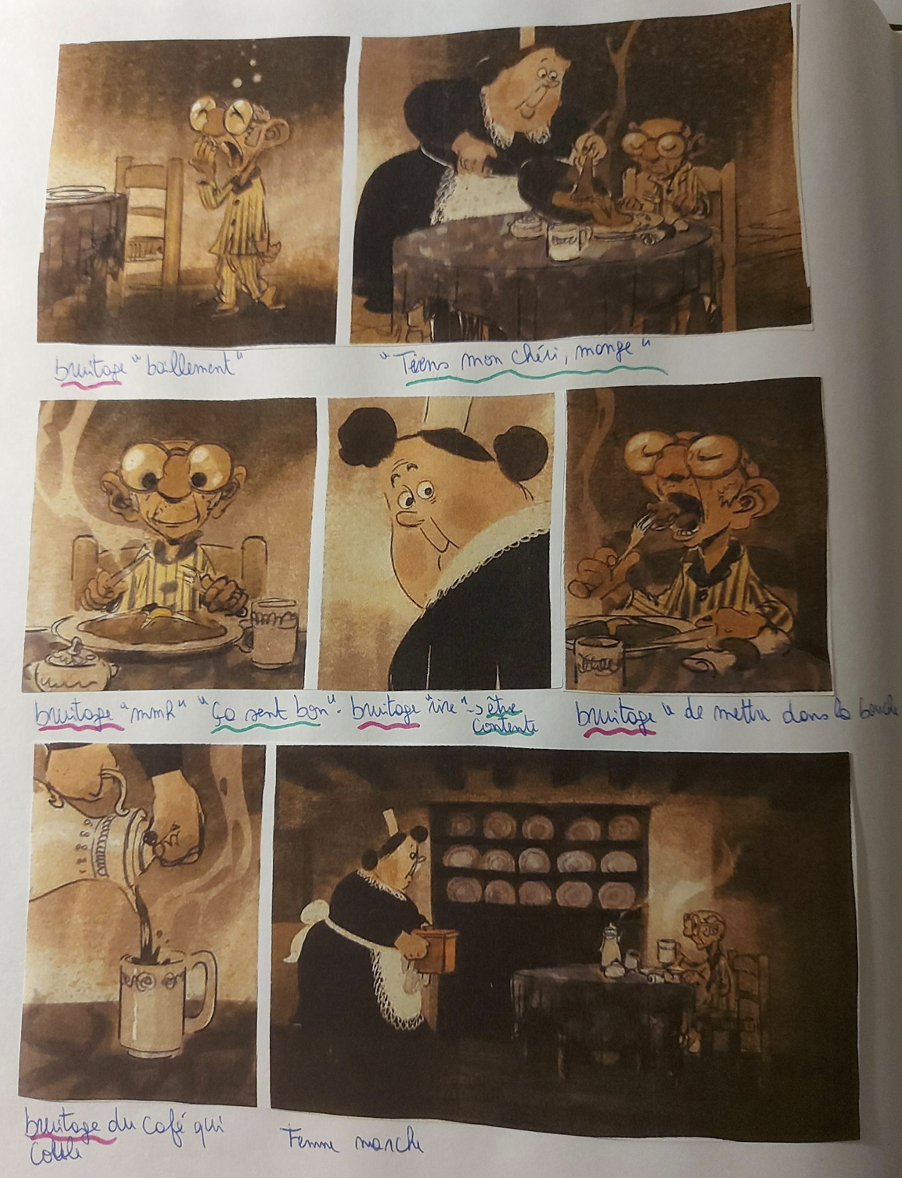

5. Découverte du storyboard en tant qu'outil de planification

L'enseignant présente aux élèves un ou plusieurs extrait(s) de storyboard et l'/les analyse avec eux de manière à identifier les caractéristiques de cet outil et son utilité lors de la phase de planification du récit oral. Ils mettent ainsi en évidence le découpage de la séquence en unités de sens, l'association de mots-clés et/ou de répliques avec les images, les annotations donnant des indications vocales (narrateur ou personnage), les éventuels bruitages répertoriés, la possibilité d'utiliser un code-couleurs ou graphique pour distinguer les informations mentionnées, etc. Ils laissent de côté les indications destinées au caméraman étant donné qu'elles ne leur seront pas utiles.

Le storyboard est envisagé ici comme un outil de planification au service de la tâche orale, il constitue un écrit intermédiaire.

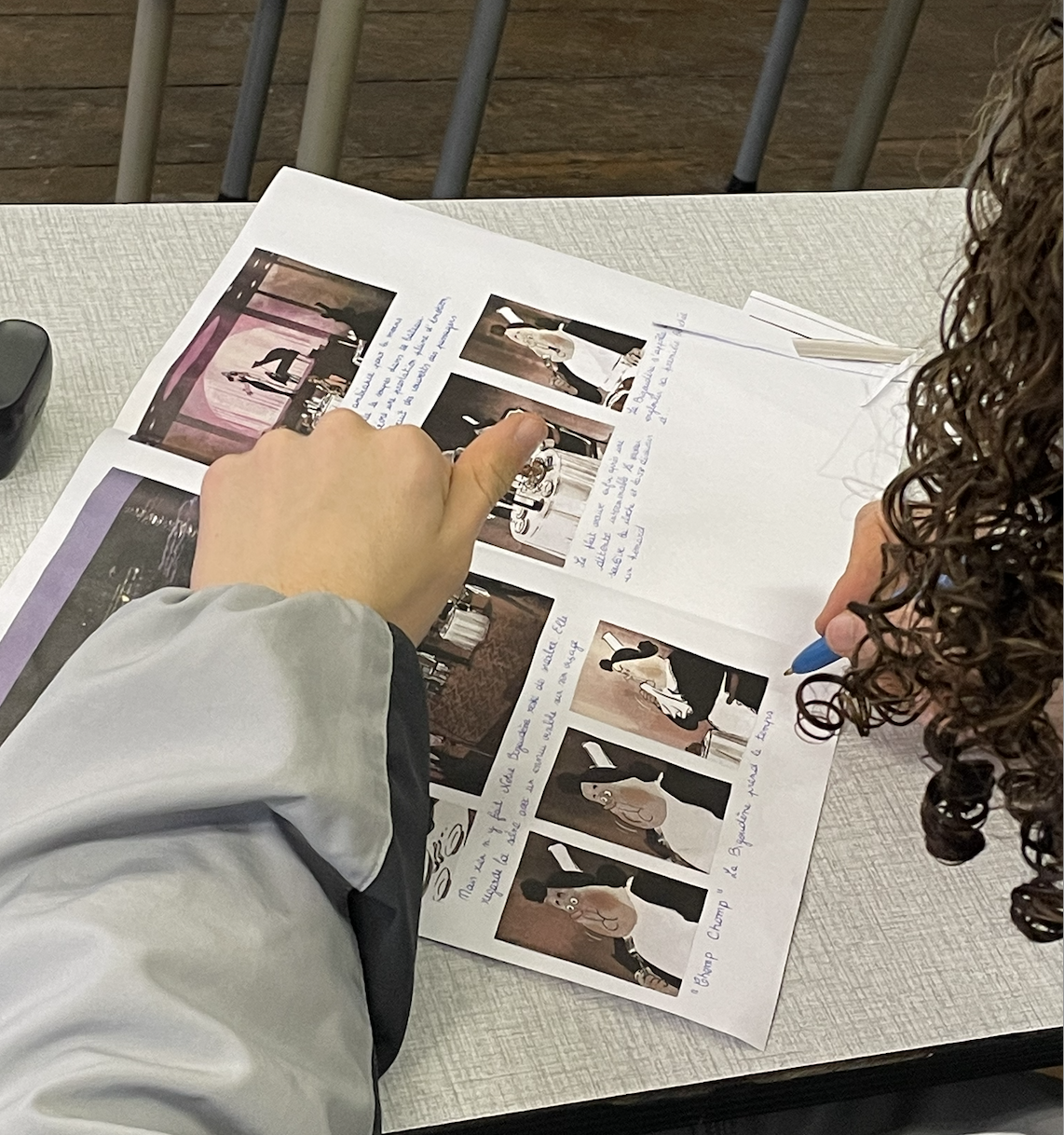

Pour s'approprier l'outil, les élèves annotent quelques cases d'une des séquences du roman graphique analysées précédemment et mettent en commun leurs productions.

6. Choix d'une séquence narrative et planification du récit oral

L'enseignant leur propose ensuite une sélection de séquences narratives issues d'Un océan d'amour afin que chacun puisse choisir celle qu'il transposera.

Si la classe est fort hétérogène, l'enseignant peut proposer des séquences narratives de longueurs différentes (en évitant les séquences trop longues : quelques planches suffisent, mieux vaut viser la qualité plutôt que la quantité) et avec des degrés de résistance variés.

Chacun reçoit des feuilles A3 et les planches photocopiées afin de pouvoir créer son storyboard et planifier ainsi son intervention. Les élèves sont également invités à dresser le profil vocal des personnages intervenant dans leur séquence narrative. Ils construisent leur storyboard étape par étape : intervention du narrateur et répliques des personnages, indications relatives aux aspects paraverbaux, indication des transitions, des pauses, des silences, ajout de bruitages, etc.

7. Entrainement et ajustement

Individuellement d'abord, les élèves s'entrainent à mettre en voix leur récit, ils testent et évaluent les effets produits, complètent ou ajustent leurs annotations, etc. Dans un second temps, ils se regroupent par deux ou trois en vue de s’évaluer mutuellement au moyen de la grille d’évaluation conçue précédemment. Les élèves observateurs sont chargés de commenter la prestation de leur partenaire de manière à souligner les forces et à formuler des pistes d'amélioration et des conseils constructifs.

Chacun ajuste sa prise de parole en tenant compte des feedbacks reçus.

8. Enregistrement des prestations

La production finale peut prendre différentes formes, allant du récit oral face à la classe avec projection des images à la création d'une vidéo plus élaborée. Selon la forme choisie, l'enseignant outillera bien entendu ses élèves. Dans le cadre de la création d'une vidéo, il leur apprendra à utiliser une application de montage vidéo. Il en existe aujourd'hui beaucoup. Leur utilisation est généralement facile et intuitive. Certaines d'entre elles, notamment CapCut et Inshot, peuvent être installées sur un smartphone ou une tablette. Voilà une belle occasion d'intégrer le numérique dans une séquence de français ou d'éducation culturelle et artistique.

9. Socialisation des productions

La socialisation des productions constitue la dernière étape du dispositif. Les élèves qui le souhaitent montrent le résultat de leur travail au reste de la classe, qui est chargé de formuler un retour et une appréciation en pointant les forces de la prestation et les points qui pourraient être améliorés. La grille d'évaluation peut être mobilisée une nouvelle fois pour guider les élèves.

Si, comme Elisa et Manon13, plusieurs élèves ont choisi la même séquence narrative, il sera intéressant de comparer leurs prestations de manière à identifier les choix communs, mais aussi les choix singuliers et à les commenter : deux procédés différents peuvent-ils produire le même effet ? L'un est-il plus adapté que l'autre ?

La vidéo d'Elisa Claes :

Celle de Manon Migliorato :

En guise de conclusion

Le roman graphique muet Un océan d'amour manipule le langage iconographique de manière riche et créative en vue de faire récit et d’accompagner le lecteur dans la construction du sens. Il mêle, en effet, des procédés innovants aux codes et conventions traditionnels des œuvres narratives graphiques et constitue dès lors un support de choix pour développer des compétences de lecture et d’interprétation d’images séquentielles.

Articuler, au sein d'un dispositif didactique, réception de l'œuvre source et création d’un récit oral au départ de celle-ci conduit les élèves à expliciter leur compréhension du roman graphique (le passage du langage iconographique au langage verbal les amenant à interroger, à interpréter et à s’approprier l’œuvre source) tout en développant des compétences orales qui leur seront bien utiles.

Anne-Catherine Werner

1. Van der Linden S. (2021). Tout sur la littérature jeunesse de la petite enfance aux jeunes adultes, Paris, Gallimard Jeunesse, p. 98.

2. Groensteen T. (2013). Sans paroles. Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, Cité Internationale de la BD et de l’Image. URL : https://www.citebd.org/neuvieme-art/sans-paroles (consulté le 10 février 2025).

3. Van der Linden S. (2021). Tout sur la littérature jeunesse de la petite enfance aux jeunes adultes, Paris, Gallimard Jeunesse, p. 98.

4. Groensteen T. (2007). La bande dessinée, mode d’emploi, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, p. 69.

5. Ibidem, p. 47.

6. Pour une analyse plus détaillée des procédés narratifs à l'œuvre dans Un océan d'amour, voir l'article que j'ai rédigé à ce propos : Werner A.-C. (2024). « Faire parler les livres muets : Le roman graphique Un océan d’amour pour travailler la lecture d’images et l’oralité », dans Hommage à Daniel Delbrassine, Liège, Presses Universitaires de Liège, pp. 95-116.

7. Groensteen T. (2007). La bande dessinée, mode d’emploi, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, p. 67.

8. Van der Linden S. (2013). Album[s], Paris, Actes Sud, p. 71.

9. https://zenzika.com/bd-concert...

10. https://www.cie-lasalamandre.c...

11. Groensteen T. (2007). La bande dessinée, mode d’emploi, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, p. 68.

12. http://www.enseignement.be/ind...

13. Merci à elles deux pour leur participation active et bravo pour leurs productions de qualité dont elles ont accepté de vous faire profiter !