Cet article vise à mettre en lumière les principales difficultés liées à l'évaluation des tâches orales et à proposer quelques pistes concrètes pour tenter de les surmonter.

Lorsqu'on interroge les enseignants de français au sujet des difficultés qu'ils rencontrent dans leurs classes, l'enseignement et l'évaluation de l'oral sont fréquemment mentionnés. Certains se sentent démunis face au travail de la prise de parole, d'autres pensent travailler l'oral alors qu'ils ne le font pas réellement et se retrouvent dès lors à évaluer les élèves via des tâches qui ont été peu préparées (on se souvient sans doute tous d'un exposé ou d'une élocution à présenter face au groupe-classe sans que de réels apprentissages n'aient été menés à l'école). D'autres encore sont mal à l'aise lorsqu'il s'agit d'évaluer les performances des élèves ou se sentent peu compétents, peu légitimes. Ils sont nombreux à souligner le caractère chronophage de l'évaluation des prestations orales et la difficulté à prendre en compte les élèves une fois leur prestation effectuée.

De réelles difficultés et de nombreux obstacles

Il est vrai qu'évaluer les prestations orales s'avère particulièrement difficile, voire « périlleux », comme le soulignent Dominique Bétrix Köhler et Anne-Marie Piguet1. Les chercheurs, à commencer par Claudine Garcia-Debanc, qui s'est beaucoup intéressée à cette question de l'évaluation2, s'accordent pour dire que les obstacles sont nombreux et variés.

De manière non exhaustive, on pourrait distinguer plusieurs catégories d'obstacles et de difficultés.

Des difficultés liées au statut de l'oral à l'école et aux représentations le concernant

Un objet aux statuts multiples

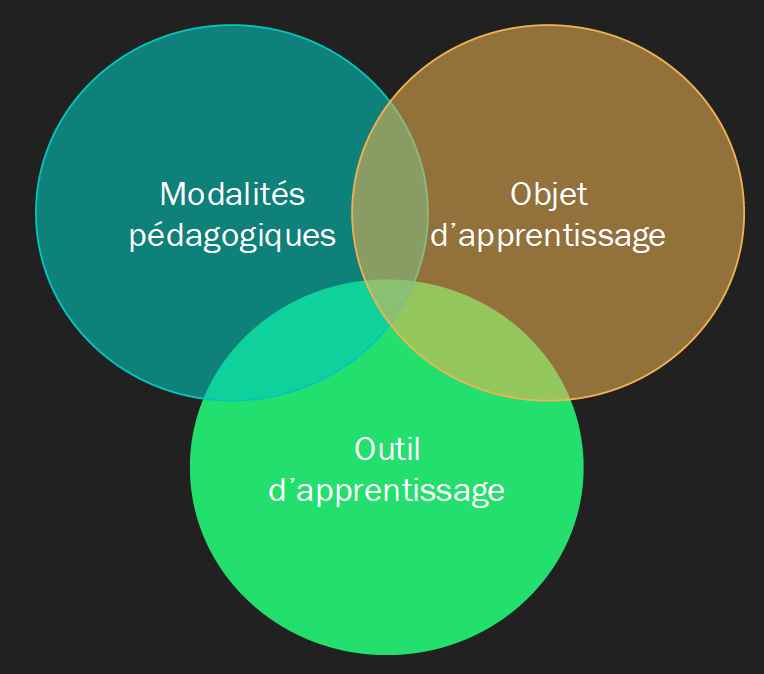

À l'école, l'oral a plusieurs statuts. Utilisé dans toutes les disciplines au service de différents apprentissages, il est l'outil d'apprentissage par excellence. On l'utilise par exemple pour amener les élèves à verbaliser leurs démarches mentales ou à affiner leur pensée. De manière plus circonscrite, l'oral intervient également en tant que modalité pédagogique (cours dialogué, correction réalisée oralement, examen oral, etc.). En classe de français, comme le stipulent les référentiels et les programmes, il doit également, et avant tout, être appréhendé en tant qu'objet d'apprentissage au même titre que la lecture ou l'écriture. Ainsi, des activités spécifiques sont à mener pour permettre aux élèves d'acquérir les savoirs et savoir-faire qui les aideront à s'exprimer et à interagir oralement dans diverses situations, via différents genres oraux. Il ne s'agit donc pas seulement de faire parler les élèves, mais bien de leur apprendre à parler.

Sur le terrain, la distinction entre ces différents statuts n'est pas toujours claire. Ainsi, parce que l'oral est constamment utilisé en classe (en tant qu'outil d'apprentissage et modalité pédagogique), certains enseignants pensent le travailler de façon régulière et en arrivent souvent à l'évaluer alors qu'ils ne l'ont pas véritablement travaillé. On le sait : il ne suffit pas de faire écrire les élèves pour leur apprendre à écrire. Il en va de même pour l'expression orale.

Un objet mal connu et une norme peu définie

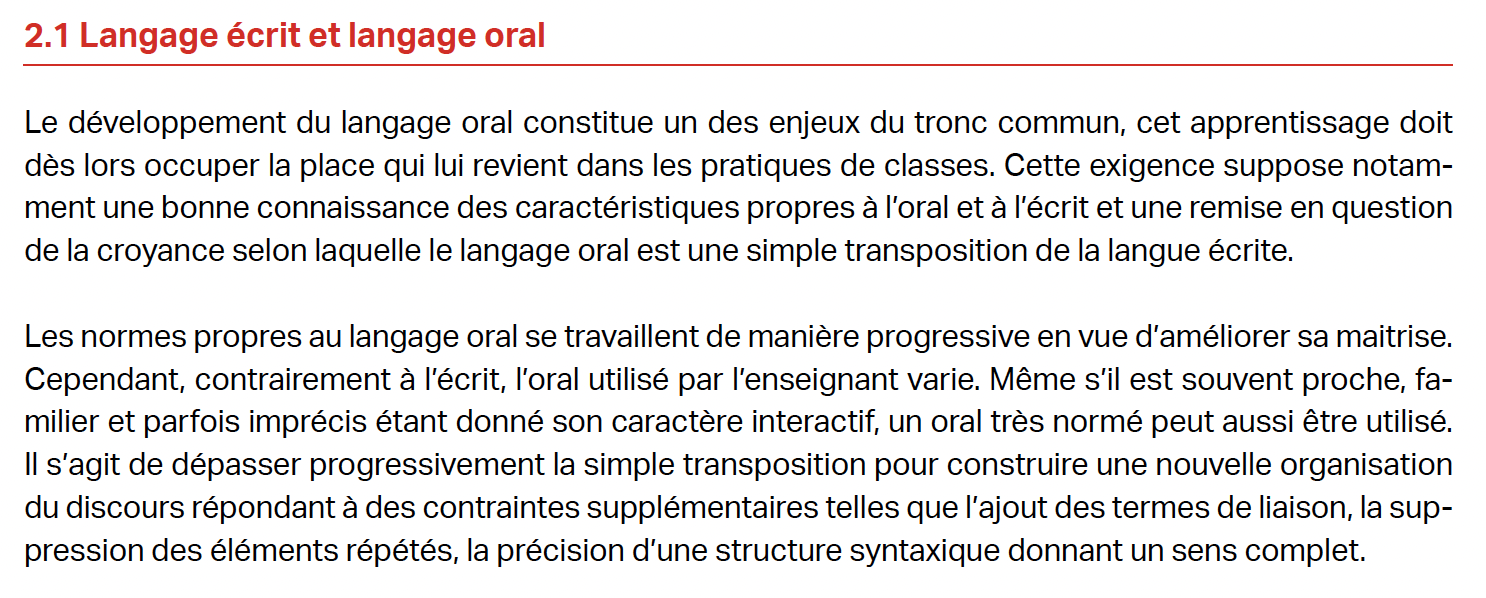

Bien qu'elle varie selon les genres et les situations de communication, la langue écrite est régentée par une norme relativement figée, transcrite notamment dans les grammaires. Cela n'est pas le cas pour la langue orale.

L'oral est souvent mal connu, son fonctionnement spécifique ignoré. On juge toujours de la qualité de l'oral à l'aune de l'écrit, en dévalorisant l'oral. Que ce soit dans les dictionnaires ou dans les jugements portés sur des productions, l'affirmation « c'est de l'oral » correspond le plus souvent à un jugement négatif3.

Que signifie « bien parler » ? La question est complexe... Bien qu'il n'existe pas d'ouvrages équivalant aux grammaires de l'écrit, l'oral dispose de sa (ou plutôt de ses) propre(s) norme(s), de ses propres caractéristiques (qui constituent ce que l'on appelle communément la syntaxe de l'oral), et varie selon les situations de communication et les genres. Ainsi, pour évaluer les prestations orales des élèves, il est impératif que l'enseignant fasse, d'une part, la distinction entre la langue écrite et la langue orale. Le nouveau référentiel va d'ailleurs clairement dans ce sens :

Il faut, d'autre part, que l'enseignant prenne en compte les caractéristiques de la situation de communication et du genre visé. Ses exigences ne peuvent être les mêmes lorsqu'il demande aux élèves de présenter un exposé préparé et lorsqu'il les amène à interagir de manière plus spontanée dans le cadre d'une discussion ou d'un débat, par exemple. L'analyse du genre réalisée avec les élèves devrait s'intéresser à ces aspects et permettre à l'enseignant de mieux cerner et transcrire dans sa grille d'évaluation les indicateurs de maitrise.

Des difficultés liées à la complexité de la tâche d'évaluation

Une surcharge cognitive

Face à une prestation orale, tout évaluateur, même aguerri, est en proie à une surcharge cognitive tant les aspects à observer et à évaluer simultanément sont concomitants et nombreux. En effet, il s'agit de prendre en compte les différents éléments verbaux, non verbaux et paraverbaux qui interviennent dans l’énoncé et participent au message. Il s'agit également d'évaluer les caractéristiques du genre visé (contenu, structure, etc.) et le respect de la consigne spécifique donnée. Certaines tâches orales sont particulièrement complexes : tâches à locuteurs multiples (ex. présentation de groupe), tâches avec interactions (ex. discussion, débat, négociation), tâches cumulées à un support à évaluer également (ex. présentation orale avec diaporama), etc.

L'absence de traces

Les productions orales, à moins de prendre la forme d'enregistrements ou de vidéos (booktok, capsule vidéo, audioguide, etc.), sont par nature éphémères. Contrairement aux écrits, « les paroles s’envolent » sans laisser de trace visible. Cela participe à la complexité de l'évaluation et à la surcharge cognitive à laquelle l'évaluateur est soumis. En effet, les retours en arrière ne sont pas possibles : s'il a manqué un élément ou s'il veut vérifier quelque chose, l'évaluateur ne peut pas remonter dans le temps.

À l'heure actuelle, la technologie offre les moyens de pallier ce manque de traces. L'enseignant peut facilement enregistrer ou filmer les prestations de ses élèves. Cela présente de multiples intérêts pédagogiques (permettre à l'élève de s'autoévaluer sur une base plus concrète et fiable que le souvenir qu'il a de sa prestation, lui faire observer des éléments en particulier, etc.) et peut être aidant pour l'évaluateur, qui pourra compléter ou vérifier à domicile les observations menées en classe et ainsi préciser son évaluation. Cependant, le recours aux enregistrements et/ou vidéos engendre d'autres obstacles : la captation est soumise au droit à l'image, l'enseignant doit donc prendre ses dispositions ; elle peut générer ou amplifier le stress des élèves, ce qui peut avoir un impact considérable sur la qualité de leurs prestations ; l'enseignant ne peut décemment pas doubler le temps de travail consacré à l'évaluation des prestations orales par l'écoute ou le visionnage intégral des enregistrements, cela entrainerait une lourde charge de travail supplémentaire à domicile...

Des difficultés liées à l'impression de juger plutôt que d'évaluer

L'exposition des élèves

Lorsque l'on prend la parole en public, on se met à nu, on s'expose, bien plus que lorsqu'on écrit : « la production verbale ne peut pas être dissociée de la voix et du corps »4 et la prestation orale est inévitablement marquée par des habitudes socioculturelles qui pourraient être mal interprétées si elles sont éloignées de celles de l'évaluateur et/ou de celles des élèves observateurs. Ainsi, les jugements posés sur les productions orales impliquent nécessairement le locuteur, son intégrité et l’image qu’il a de lui-même. Cela a de quoi mettre mal à l'aise les élèves (surtout lorsqu'ils sont dans cette période compliquée qu'est l'adolescence) mais également les enseignants, conscients des implications sociales et affectives et des différences qui sont révélées.

La subjectivité de l'évaluateur

Dès lors, lorsqu'ils sont interrogés sur les difficultés liées à l'évaluation de l'oral, de nombreux enseignants expliquent qu'ils ont l'impression de juger les élèves de manière intuitive, de juger le milieu socioculturel duquel ils sont issus, de porter des jugements de valeur...

Des difficultés pratiques et logistiques

Le temps et les conditions matérielles

À ces différentes difficultés s'ajoutent des obstacles plus pratiques. Évaluer les prestations orales des élèves prend du temps en classe, bien plus qu'évaluer des productions écrites, puisque les élèves ou groupes d'élèves ne peuvent se produire en même temps. Les productions orales sont donc réalisées successivement. Cet aspect chronophage est renforcé par le nombre souvent important d'élèves présents dans les classes. Par ailleurs, les conditions spatiales et matérielles (l'acoustique des locaux, par exemple) ne sont pas toujours idéales.

Un impact sur le comportement et l'engagement des élèves

Ces contraintes et difficultés pratiques peuvent avoir des conséquences considérables. S'ils ne sont pas rendus actifs une fois leur prestation orale réalisée, au mieux les élèves perdront leur temps en silence, au pire ils se dissiperont : l'enseignant déjà surchargé par sa tâche d'évaluation se retrouvera alors confronté à des difficultés de gestion de groupe.

Des pistes à explorer

Les obstacles sont nombreux et pourraient en décourager plus d'un, mais les bonnes raisons d'évaluer l'oral sont tout aussi nombreuses. Comme le rappelle Claudine Garcia-Debanc,« les enjeux sociaux de la maitrise de l'oral sont immenses »5. Souvenons-nous que l'une des missions de l'école est d'offrir aux élèves des chances égales d'émancipation sociale. Par ailleurs, sans évaluation, les enseignants ne peuvent pas planifier efficacement les activités et dispositifs consacrés à l'enseignement de l'oral ni procéder à un étayage efficace. Sans évaluation, les élèves ne peuvent dès lors pas progresser ni savoir comment ils pourraient le faire.

Quelques suggestions pour limiter ou dépasser les difficultés

Il convient donc d'explorer les pistes qui permettraient de limiter ou de dépasser, au moins partiellement, certaines des difficultés pointées. Voici quelques conseils que je donne habituellement aux étudiants :

- Analyser finement le genre attendu, y compris du point de vue de la langue, de manière à identifier ses caractéristiques, et mener une réflexion sur la norme en tenant compte notamment de la situation de communication dans laquelle les élèves seront placés. Cela permettra à l'enseignant de déterminer des attendus réalistes et d'objectiver au maximum les critères et les indicateurs au sein de la grille d'évaluation.

- Pour éviter la surcharge, tant du côté de l'enseignant que de celui des élèves, sélectionner les aspects et les paramètres à évaluer en adéquation avec les apprentissages réalisés durant la séquence, ne pas chercher à tout évaluer, se focaliser sur ce qui a été travaillé. D'après Lizanne Lafontaine et Christian Dumais, « trois ou quatre objectifs d'apprentissage conviennent lors d'une évaluation à l'oral au secondaire »6. Pour éviter la surcharge cognitive, l'enseignant pourrait aussi partager l'évaluation avec les élèves observateurs ou avec un collègue (coenseignant) : chacun serait chargé d'évaluer une partie des critères. Pour permettre à tous les élèves de progresser, certains objectifs pourraient être personnalisés selon les compétences de chacun.

- Confier une véritable tâche d'écoute aux élèves observateurs pour rendre ceux-ci actifs en travaillant simultanément la parole et l'écoute et ainsi rentabiliser le temps consacré à l'évaluation des prestations orales. Varier les tâches d'écoute pour éviter que les élèves ne se lassent. Ces tâches d'écoute pourraient être intégrées à l'évaluation comme cela sera expliqué plus loin.

- Paramétrer les tâches et les consignes de manière à limiter les facteurs de stress et le sentiment d'insécurité des élèves : les tâches orales peuvent être courtes, le sujet peut, dans certains cas, être choisi par les élèves de manière libre ou au sein d'une liste de sujets proposée par l'enseignant, etc. Les choix posés peuvent également répondre à d'autres préoccupations telles que la gestion du temps : si les élèves sont nombreux, l'enseignant pourrait privilégier les productions courtes ou les productions de groupes. Pratiquer l'interdisciplinarité en collaborant avec un collègue d'une autre discipline permettrait également de rentabiliser au mieux le temps. Ainsi, par exemple, les élèves chargés de réaliser un exposé oral pourraient le faire sur un sujet en lien avec une autre discipline scolaire.

- Concevoir des outils d'évaluation fonctionnels (d'où l'intérêt de limiter le nombre de critères et d'indicateurs) qui seront faciles à utiliser par l'enseignant, mais aussi à interpréter par les élèves. Il ne faut effectivement pas perdre de vue que ces outils d'évaluation doivent permettre de communiquer clairement à l'élève ses acquis, ses progrès, les points d'attention et les efforts qu'il lui reste à fournir. Ainsi, prévoir des espaces pour accueillir des commentaires personnalisés semble essentiel. Par ailleurs, pour pouvoir mesurer les progrès et déterminer les besoins des élèves, l'évaluation ne doit pas seulement être envisagée de manière sommative : l'évaluation diagnostique et l'évaluation formative sont à pratiquer également.

- Garder des traces des productions en les enregistrant et/ou en les filmant. Ces captations serviront de béquilles à l'enseignant qui aurait besoin de vérifier ou de compléter les notes prises durant la prestation, et permettront aux élèves de s'autoévaluer par la suite. Pour éviter de provoquer un stress trop important, les outils de captation pourraient être intégrés progressivement (habituer d'abord les élèves à l'enregistrement audio avant d'introduire la caméra, leur proposer de s'enregistrer ou de se filmer eux-mêmes, etc.).

- Mettre l'accent dès le début de l'année sur le climat de classe de manière à construire avec les élèves un environnement bienveillant dans lequel chacun, malgré l'hétérogénéité de la classe et les difficultés qu'il rencontre, se sentira en confiance et osera s'exprimer (réaliser une charte avec la classe, proposer des activités de cohésion de groupe, pratiquer les renforcements positifs, etc.). Dans cette optique, il semble dangereux de débuter l'année scolaire par une séquence menant à une production orale si on ne connait pas encore les élèves et la dynamique du groupe-classe.

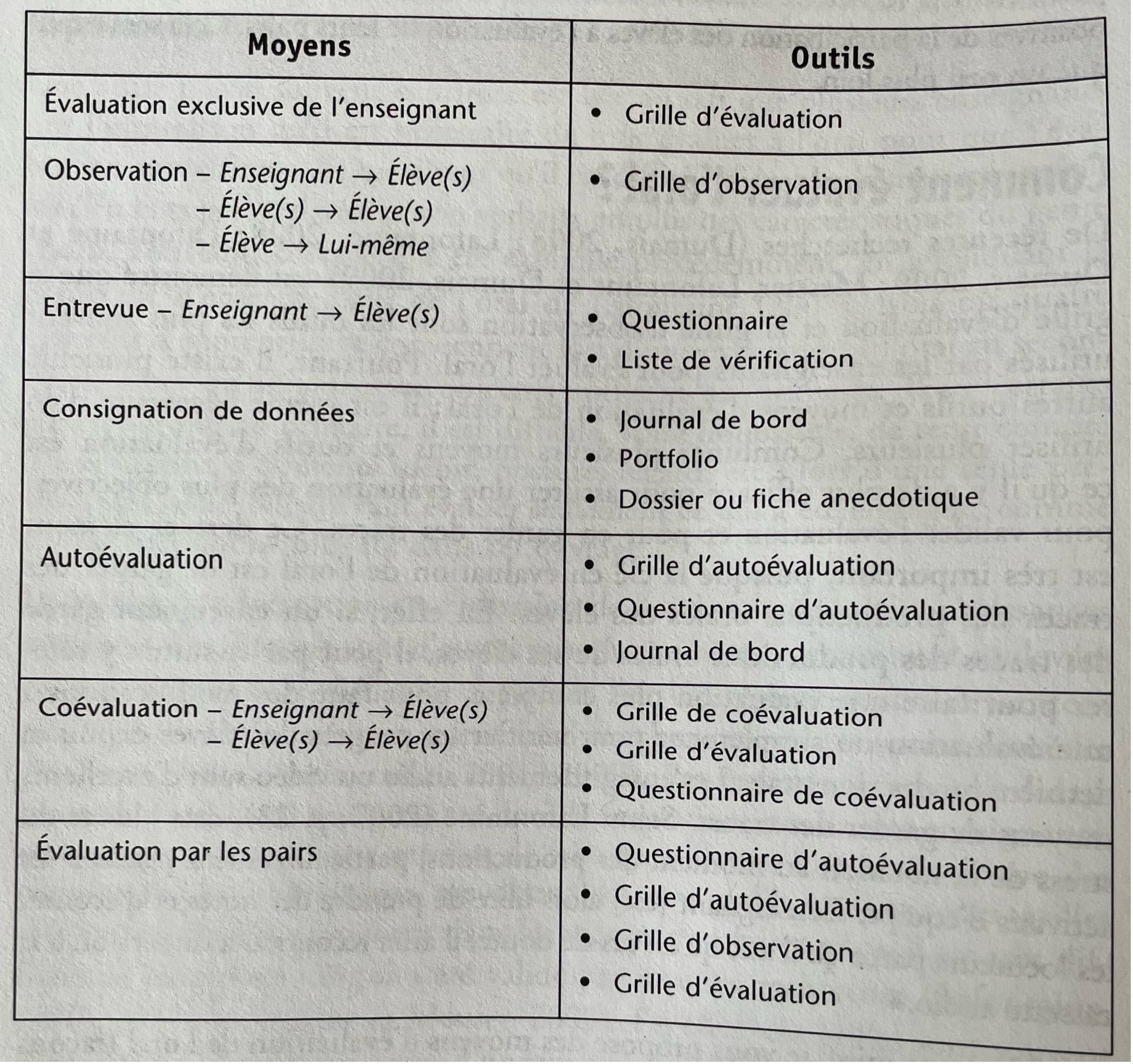

Des moyens et des outils d'évaluation variés

Il existe des moyens et des outils variés pour évaluer les prestations orales des élèves. Christian Dumais a répertorié ceux qu'il a pu expérimenter dans des classes du primaire et du secondaire dans le tableau suivant7 :

On constate que l'évaluation de l'oral n'est pas forcément seulement l'affaire de l'enseignant. En effet, elle peut également être confiée aux élèves seuls ou en complémentarité avec l'évaluation effectuée par l'enseignant. Ces moyens d'évaluer l'oral qui incluent les élèves observateurs présentent de nombreux avantages et renforcent les apprentissages.

Un exemple concret de dispositif d'évaluation intégrant les élèves observateurs

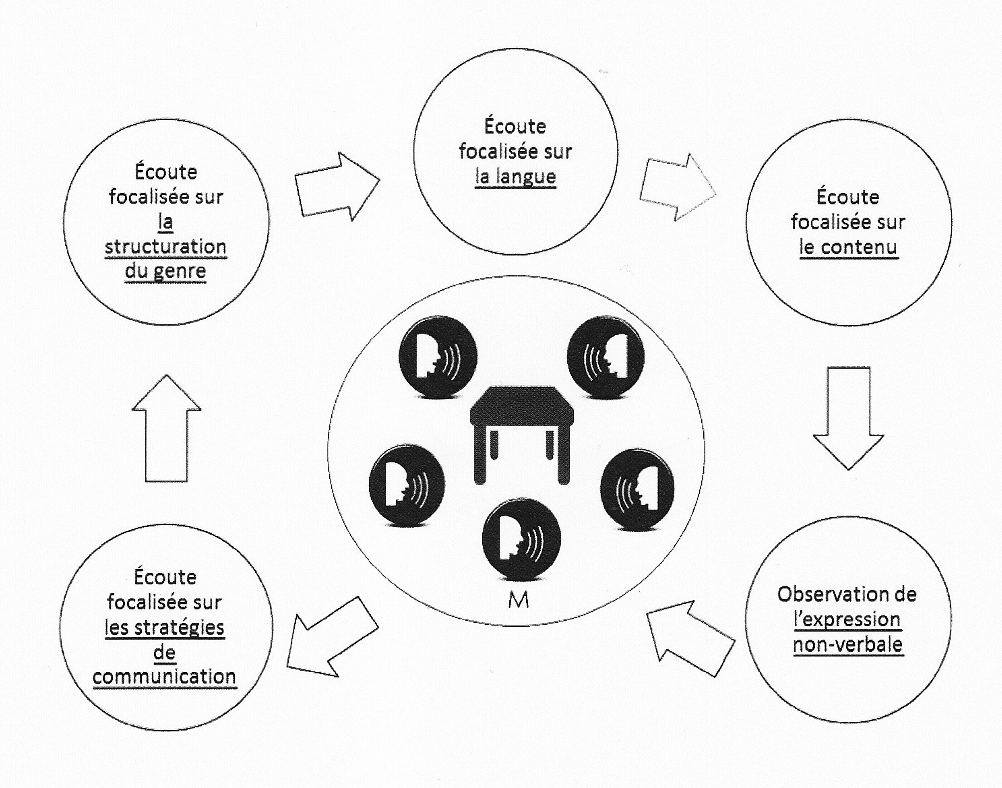

Pierre Pagnoul, ancien enseignant d'anglais aujourd'hui directeur, a mis sur pied un dispositif d'évaluation élaboré en vue de rendre toute sa classe active durant une phase d'évaluation de débats. Concrètement, dans ce dispositif, les élèves sont répartis en différents groupes chargés, au fil de la séance, d'effectuer différentes tâches selon une rotation précise : débattre avec les membres de leur groupe et évaluer leurs pairs en se focalisant successivement sur différents aspects de la tâche. Chaque élève-évaluateur est invité à évaluer un seul élève du groupe qui débat. Ainsi, durant la prestation orale du groupe A, chacun des élèves qui composent ce groupe est évalué sur des aspects différents par un élève de chacun des autres groupes (un élève du groupe B focalise son observation sur les stratégies de communication, un élève du groupe C vérifie que l'élève du groupe A maitrise la structuration du genre du débat, un élève du groupe D évalue la qualité de la langue utilisée par ce dernier, etc.)8. Des grilles spécifiques préparées par l'enseignant sont confiées aux évaluateurs. L'enseignant, quant à lui, évalue l'ensemble des élèves selon les différents critères définis.

Les avantages

Ce dispositif d'évaluation par les pairs présente de nombreux avantages qui permettent de dépasser plusieurs des difficultés habituellement liées à l'évaluation des prestations orales. Durant l'entièreté du dispositif, les élèves sont rendus actifs, puisque, lorsqu'ils ne s'exercent pas au débat, ils effectuent des activités d'évaluation spécifiques. Ils n'ont ainsi pas l'occasion de se lasser, étant donné que les tâches qui leur sont confiées, focalisées sur un aspect précis, sont toutes différentes. Notons par ailleurs que les sujets choisis pour les débats sont eux aussi variés : la classe n'aura pas à assister à deux débats identiques.

En rendant les élèves observateurs responsables d'évaluer un aspect spécifique de la prestation d'un élève en particulier, l'enseignant leur évite une surcharge cognitive (l'évaluateur spécialise son observation) et favorise l'investissement de tous dans l'activité. En effet, seul l'élève 1 du groupe B est chargé d'évaluer la manière dont l'élève 1 du groupe A utilise les stratégies de communication. Dès lors, lors de la mise en commun des observations, il sera le seul à pouvoir faire un retour sur cet aspect à l'élève 1 du groupe A. Il n'est donc pas question de se laisser distraire.

Par ailleurs, intégrer de réelles tâches d'écoute à un dispositif visant l'expression orale des élèves permet d'exploiter judicieusement le temps en travaillant simultanément la parole et l'écoute. Lorsqu'ils ne s'exercent pas au débat, les élèves développent des apprentissages d'écoute tout en mobilisant leurs connaissances sur le genre à produire et ses différentes caractéristiques :

[Les élèves] apprennent davantage en observant et en évaluant leurs pairs, puisque le fait d'évaluer des pairs engage l'élève dans plusieurs activités cognitives complexes (clarifier, résumer, etc.) qui permettent l'intégration, la consolidation et l'approfondissement de la compréhension. [...] Pour être en mesure d'évaluer un pair, l'élève doit comprendre ce qui fait défaut et ce qui doit être consolidé dans la présentation orale. Par conséquent, il doit tout d'abord prendre conscience de cela et se l'approprier. Ce qui fait que l'élève fait des apprentissages en évaluant un pair, c'est qu'il doit alors travailler sur les contenus et sur ses stratégies cognitives et socioaffectives, et formuler dans un langage clair ce qui doit être amélioré et consolidé.9

Lors des prestations orales des élèves, on constate également que l'évaluation des pairs est bénéfique aux débatteurs : lors de leurs prises de parole, ils reproduisent les comportements adéquats observés chez leurs condisciples et sont attentifs à ne pas faire les mêmes erreurs. Le travail d'écoute et d'évaluation a donc un impact positif sur les productions orales elles-mêmes.

Enfin, l'enseignant peut compléter ses propres évaluations à l'aide des grilles annotées par les élèves observateurs. Celles-ci constituent une aide précieuse qui lui permet de confirmer ou de nuancer son appréciation de départ, mais également de la préciser. En effet, les grilles des élèves, focalisées sur un seul aspect, seront inévitablement plus précises : il y a fort à parier que l'élève chargé d'observer uniquement le langage non verbal d'un autre élève aura observé davantage de choses que l'enseignant, qui doit focaliser son attention sur les différents aspects. Les évaluations réalisées par les pairs constituent donc des traces intéressantes complémentaires aux notes prises par l'enseignant.

Les points d'attention

L'évaluation par les pairs ne peut fonctionner qu'à condition d'avoir formé au préalable les élèves à l'évaluation, c'est-à-dire de leur avoir appris à donner et à recevoir une critique de manière constructive et bienveillante, à formuler des messages descriptifs axés sur des faits observables en vue de permettre à celui qui les reçoit de s'améliorer. Dumais suggère d'inviter les élèves évaluateurs à employer ce qu'il nomme la « rétroaction sandwich »10, méthode qui consiste à entourer les commentaires négatifs de commentaires positifs : un élève qui ne recevrait que des commentaires négatifs serait moins réceptif et aurait tendance à se décourager.

Idéalement, il convient d'élaborer les critères d'évaluation avec les élèves. En effet, « le fait d'avoir collaboré à l'élaboration de critères d'évaluation leur fournira de meilleurs outils pour justifier de façon constructive l'appréciation qu'ils feront du travail des autres élèves »11. L'outil d'évaluation dans lequel seront consignés ces critères peut prendre différentes formes : grille d'observation, grille d'évaluation, etc.

Comme dit précédemment, la recherche a montré que l'observation et l'évaluation des prestations orales des pairs a un impact positif sur nos propres prestations. Dès lors, le groupe qui débute par le débat oral ne peut, contrairement aux autres groupes, s'appuyer sur ses observations pour améliorer sa prestation. L'enseignant a donc intérêt à anticiper l'ordre dans lequel les groupes se succèderont afin de faire débattre en premier le groupe qui rencontre le moins de difficultés.

Pour conclure

L'évaluation des productions orales présente toutes sortes de difficultés face auxquelles les enseignants se sentent souvent démunis. Il n'existe pas de recette miracle qui lèverait tous les obstacles, mais, bien qu'il soit probable que l'évaluation de l'oral reste une tâche complexe et cognitivement lourde pour l'évaluateur, des pistes et des solutions s'offrent à ce dernier. Parmi celles-ci, l'intégration des élèves observateurs dans l'évaluation de leurs condisciples présente des avantages non négligeables susceptibles de soulager l'évaluateur, mais également de renforcer les apprentissages.

Anne-Catherine Werner

1. Bétrix Köhler D. et Piguet A.-M. (1991). « Ils parlent. Que peut-on évaluer ? », dans Wirthner M., Martin D. et Perrenoud P. Parole étouffée, parole libérée. Fondements et limites d'une pédagogie de l'oral, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, pp. 171-182.

2. Voir notamment Garcia-Debanc C. (1999). « Évaluer l’oral », Pratiques, 103-104, pp. 193-200.

3. Ibidem, p. 198.

4. Ibidem, p. 195.

5. Ibidem, p. 199.

6. Dumais Ch. (2011). « L’évaluation de l’oral », dans Lafontaine L., Activités de production et de compréhension orales, Québec, Chenelière Éducation, p. 18.

7. Pour une présentation détaillée de ces moyens et outils, voir Dumais Ch. (2011). « L’évaluation de l’oral », dans Lafontaine L., Activités de production et de compréhension orales, Québec, Chenelière Éducation, pp. 20-31.

8. Pour plus de détails, voir Pagnoul P. (2019). « Réguler et optimiser le débat de société », dans Jacquin M., Simons G. et Delbrassine D. Les genres textuels en langues étrangères : entre théorie et pratique, Genève, Peter Lang, pp. 177-185.

9. Dumais Ch. (2011). « L’évaluation de l’oral », dans Lafontaine L., Activités de production et de compréhension orales, Québec, Chenelière Éducation, p. 31.

10. Ibidem, p. 28.

11. Durand M.-L. et Chouinard R. (2006). L'évaluation des apprentissages : De la planification de la démarche à la communication des résultats, Montréal, Hurtubise HMH, p. 246.